▲금요일 슈퍼주총, 거수기 투표 등에 막힌 소액주주들의 주주권을 되살려야 한다는 지적이 일고 있다. ‘경제민주화와 재벌개혁을 위한 국민운동본부’ 회원들이 최근 국민연금 등의 공익적 행동을 촉구하는 집회를 열고 있다(왼쪽). 지난해 7월 삼성물산-제일모직 합병 당시 합병에 반대하는 소액주주들이 합병 반대 성명서를 주요주주인 국민연금 측에 전달하고 있다. (사진=연합뉴스)

국회와 시민단체가 주주 의결권 확보 차원에서 주총데이 분산, 전자투표 의무화 등을 추진해 왔지만 4월 총선이 코앞이라 법안 통과는 기대하기 힘든 상황이다. 올해 주총에서도 어김없이 거수기 투표, 5분 총회, 섀도보팅(대리 투표) 등 고질적인 병폐가 되풀이될 전망이다. (CNB=도기천 기자)

재계 대부분 ‘3월말 금요일’ 기습 주총

거수기·5분총회·섀도보팅…구태 되풀이

경제민주화 핵심 상법개정 사실상 폐기

소액주주, 닭 쫓던 개 지붕 쳐다보는 격

한국예탁결제원은 이번 주(7∼13일)에 12월 결산 상장법인 64개사가 정기 주주총회를 연다고 밝혔다.

코스피 상장사로는 삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산, 현대차, 현대글로비스, 현대모비스, 현대건설, 녹십자, LG디스플레이, 포스코, 신세계 주요계열사 등 49곳, 코스닥 상장사로는 녹십자엠에스 등 15곳이 주총을 연다. 이중 금요일인 11일에 코스피 46곳, 코스닥 8곳 등 총 54개사의 주총이 몰려있다.

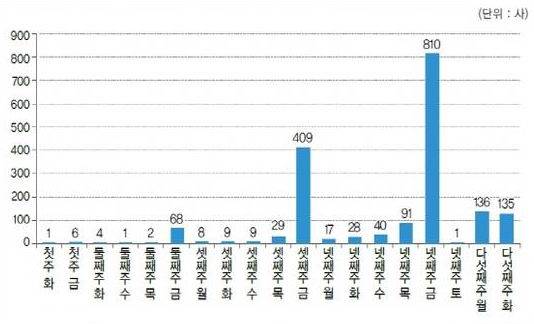

지난해의 경우 12월 결산 상장회사 1840개사 중 무려 44%인 810개사가 3월 27일, 22%인 409개사가 3월 20일에 주총을 열었다.

이런 추세라면 올해도 어김없이 마지막주 금요일(3월25일)이 슈퍼주총데이가 될 전망이다.

3월에 주총이 집중되는 이유는 전년 12월말 사업 종료 후, 재무제표 작성 및 이사회 승인과 감사보고서 작성, 회계법인의 외부감사 절차 등에 최소 2개월이 소요되기 때문이다. 이렇다보니 12월 결산 상장사 1975곳 중 지난 4일까지 정기주총을 마친 곳은 18개사에 불과했다.

▲지난해 3월 우리나라 상장회사의 정기주주총회 개최일. (자료=국회입법조사처)

소액주주권 무력, 시민감시 기능↓

문제는 3월의 금요일에 주총이 몰린다는 점이다. 삼성, 현대차, LG, 포스코, 롯데, 한화, 두산, 효성, SK, CJ, 신세계, 한진칼 등 재계순위 50위권 내 대기업 대부분이 금요일에 주총을 열고 있다.

두 개 이상 기업의 주식을 가진 주주라면 한 곳만 참석하고 나머지는 참석을 포기해야할 경우가 생길 수 있다. 언론이나 금융당국의 감시 기능도 느슨해질 수밖에 없다. 반면 기업 입장에서는 여론의 눈총을 최소화하면서 안건을 통과시키기 쉬운 구조가 된다.

이런 문제를 해결하기 위해 몇 년 전 전자투표제(주주가 주주총회장에 가지 않고 인터넷 전자투표시스템에 접속해 의결권 행사)가 도입됐지만, 실제 이용률은 미미하다.

한국예탁결제원(예탁원)에 따르면 지난해 3월 말 기준 주주의 전자투표 행사율은 주식 수 기준 1.62%, 주주 수 기준 0.24%에 그쳤다.

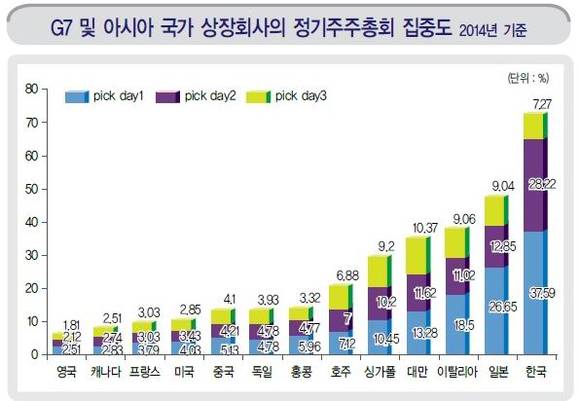

▲한날한시에 주주총회가 열리는 ‘날짜 집중도’가 G7 및 아시아 주요국가 중 가장 높다. (자료=국회입법조사처)

2010~2014년 79개사에 불과하던 전자투표 계약사가 지난해 416개사로 크게 늘었지만, 이는 섀도보팅제(shadow voting) 폐지 유예를 받기 위한 수단으로 전자투표제를 채택했기 때문이다.

섀도보팅은 정족수 미달로 주총이 무산되는 것을 막기 위해 참석하지 않은 주주들의 투표권을 행사할 수 있는 일종의 의결권 대리 제도다. 예탁원에 섀도보팅을 신청한 상장사는 심사를 거쳐 적용 받는다.

예를 들어 동일한 지분을 소유한 주주 100명 중 주총에 참석한 주주가 10명이고, 이들 중 해당 안건에 대해 7명이 찬성하고 3명이 반대했다고 가정하면, 출석하지 않은 나머지 90명의 주주에 대해서도 똑같은 비율로 표결에 참여한 것으로 본다.

이렇다보니 이 제도는 회사 측이 쉽게 정족수를 채우고 입맛대로 안건을 통과시키는 수단으로 전락했다는 비판을 받아 왔다. 2015년부터 폐지될 예정이었지만 정부는 전자투표제를 도입한 기업에 한해 2017년 12월까지 섀도보팅을 연장해주기로 한 상태다. 전자투표가 섀도보팅 수명 연장의 도구로 악용되고 있단 얘기다.

쟁점법안 밀려 전자투표법 안개속

이에 시민단체들은 ‘전자투표제 의무화’를 주장하고 있다. 현재 기업들이 자율적으로 시행하는 이 제도가 실효성이 없는 만큼 강제할 필요가 있다는 것.

▲어느 상장회사의 주주총회 모습. (사진=CNB포토뱅크)

하지만 총선을 한달 앞둔 상황이라 19대 국회 임기만료와 함께 사장될 운명이다. 참여연대는 법안들의 국회 통과를 여러 차례 촉구했지만 아직 상임위(법사위)조차 통과하지 못한 상태다.

정부 입장도 미지근하다. 최근 국회 법안심사소위에서 법무부는 “전자투표제 의무화는 주총을 실질적으로 활성화해서 주주의 권리 행사가 용이하게 되는 면이 있지만 사적자치의 원칙에 위배될 수 있어 신중한 검토가 필요하다”고 밝혔다.

국회 입법조사처 통계에 따르면, 우리나라는 한날한시에 주주총회가 열리는 ‘날짜 집중도’가 G7 및 아시아 주요국가 중 가장 높다.

대만의 경우 하루에 선착순으로 120개 회사만 주총을 등록토록 하고 있으며, 일본은 주주명부관리 등 주식업무를 대행하는 기관에서 자체적으로 전자투표시스템을 구축해 시행하고 있다.

황현영 국회입법조사관은 7일 CNB에 “예탁원이 전자투표제 채택을 전제로 섀도보팅을 유예해주면서 전자투표제를 도입하는 기업이 많이 늘어났지만, 이를 적극적으로 주주들에게 알리는 기업은 드물다”며 “섀도보팅은 유예되었을 뿐 폐지가 예정된 제도이므로, 폐지 이후 정족수를 채우려면 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있는 제도적 기반 마련이 시급하다”고 지적했다.

(CNB=도기천 기자)

![[더불어금융⑤] ESG 실천하는 ‘작은기업’과 맞손…롯데카드의 특별한 ‘상생’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770257984_176x135.jpg)

![[더불어금융⑤] ESG 실천하는 ‘작은기업’과 맞손…롯데카드의 특별한 ‘상생’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770257984_78x71.jpg)