지역 내 고급일자리를 만들기 위해서는 경쟁력 있는 지역산업혁신생태계 구축을 통한 창의형 지역산업혁신생태계가 형성돼야 한다는 주장이 나왔다. 지역대학과 연구소, 지역특화센터, 테크노파크와 창업보육센터 등 기업지원기관 등이 혁신생태계의 핵심 주체가 돼 지역 클러스터을 강화해야 한다는 의견이다.

지역 내 고급일자리를 만들기 위해서는 경쟁력 있는 지역산업혁신생태계 구축을 통한 창의형 지역산업혁신생태계가 형성돼야 한다는 주장이 나왔다. 지역대학과 연구소, 지역특화센터, 테크노파크와 창업보육센터 등 기업지원기관 등이 혁신생태계의 핵심 주체가 돼 지역 클러스터을 강화해야 한다는 의견이다.

산업연구원 지역발전연구센터 김영수 소장은 10일 평창 휘닉스파크에서 열린 '2014 강원도 지역산업 정책워크숍'에서 강원도의 산업경제구조 변화와 일자리 창출에 대한 주제발표에서 이같이 밝히고 "산업융합시대에는 융합부문에서 강점을 가질 수 있는 지역대학의 역할이 중요한 만큼 지역의 대학을 산학협력의 중심거점으로 육성할 필요가 있다"고 제안했다.

도내 제조업의 고용성장률은 높지 않은 가운데 지식집약제조업의 고용은 빠른 속도로 증가하고 있다. 서비스업의 고용성장률은 모든 분야에서 전국평균보다 낮은 상황이다.

실제로 2005~2012년 도내 지식집약제조업의 고용성장률은 4.64%로 전국 평균 0.50보다 9배 이상 높은 반면 비즈니스 서비스 성장률은 5.29%로 전국 평균 6.44%를 밑돌고 있다. 로컬서비스와 의료교육서비스, 인프라서비스도 크게 다르지 않다.

다만 도내 제조업 중 고용증가율이 높은 산업은 가죽가방 및 신발 제조업이고 의료정밀광학기기는 가장 낮은 성장률을 보이고 있다. 이는 전국적으로 의료정밀광학기기 분야에서 높은 성장세를 보이는 것과 정반대로 전문분야의 산업기술인력의 양성이 시급한 실정이다.

산업기술인력이란 고졸 이상 학력자로서 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산 및 정보통신 업무관련 관리자, 기업임원으로 근무하는 인력을 의미한다.

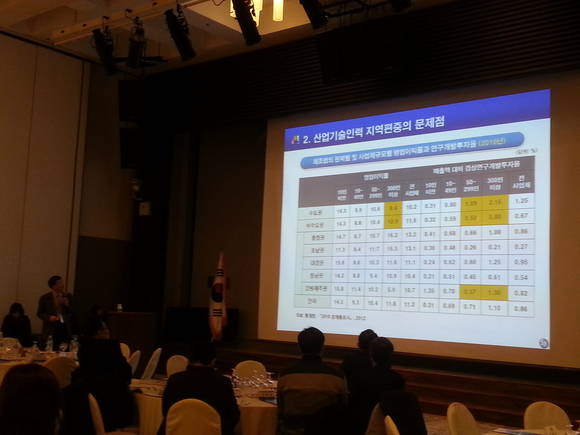

과학 및 정보통신산업에 종사하는 산업기술인력은 수도권을 중심으로 증가하는 추세다. 지난 2008~2012년 고기술인력인 협의의 산업기술인력은 총 13만명이 증가한 가운데 92.4%인 12만명이 수도권에서 늘었다.

같은 기간 저기술의 산업기능인력은 10만300명이 증가했고, 이중 수도권 48.1%, 비수도권 51.9%가 증가해 지역적 편중현상이 심화되고 있다.

국내 산업기술인력은 134만8000명으로 이중 도내 산업기술인력은 1만7100명으로 2.5%에 머물고 있다. 산업기술인력의 지역편중의 원인은 수도권 내 대규모 연구단지 조성이다.

국내 산업기술인력은 134만8000명으로 이중 도내 산업기술인력은 1만7100명으로 2.5%에 머물고 있다. 산업기술인력의 지역편중의 원인은 수도권 내 대규모 연구단지 조성이다.

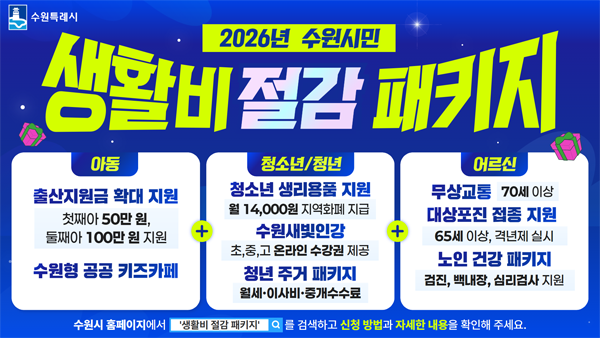

실제로 2000년 중반 이후 수원, 파주, 서울 상암과 마곡, 경기 동탄, 인천 송도 등에 대규모 R&D센터 등이 집적되면서 경남 창원, 구미, 대구, 광주 등에 있던 기업의 주요 연구개발인력들이 수도권으로 상당부분 이전하는 등 연구개발 및 산업기술인력의 수도권 집중이 가속됐다.

이런 결과는 지역대학에도 타격을 주고 있다.

지방 국립대를 비롯한 중추거점대학들이 수도권 소재 대학들에 비해 우수한 학생을 유치하고 양성하는데 뒤처짐에 따라 지방에서 우수한 인력의 공급이 감소하고 지역대학들의 산학협력의 부진요인으로 작용하는 한편 역내 우수인력의 역외유출을 초래했다. 이는 비수도권 지역의 산업기술혁신생태계 위축의 우려를 낳고 있다.

김영수 소장은 "비수도권 지역의 주요 생산거점과 중추도시권을 중심으로 경쟁력 있는 산업혁신생태계가 구축되고 유지될 수 있도록 할 필요가 있다"면서 "산업집적지가 단순 조립가공 생산단지로 전락하지 않고 산학연 협력의 혁신클러스터로 발전하기 위해서는 연구개발 지원확대 및 산업기술 인력의 지역정착이 필수적"이라고 강조했다.

이어 "지역에 전문기술분야에 특화된 기술지원기관이 다수 존재하는 만큼 지역의 기술개발 인력에 대한 좋은 일자리를 제공하고 지역기업과 공동기술개발을 통해 혁신생태계의 골격을 구축해야 한다"고 덧붙였다.

![[내예기] “AI부터 애니메이션까지”…‘똑똑한 홍보’ 정조준한 롯데칠성음료](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251250/art_1765439431_176x135.jpg)