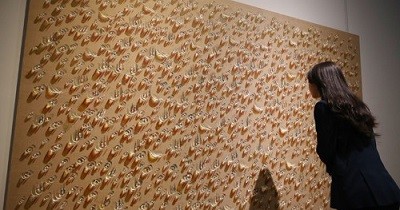

2021년 1월 26일, 서울에 비가 내렸다. 나는 이날 잠실 롯데월드타워에 있었다. 어떤 취재를 위해서인데, 비가 내려서 비를 맞으며 걷다가 우산을 쓰고 잔디밭에 있는 미디어큐브로 다가갔다. 이 미디어큐브는 김환기 화백의 ‘우주’를 표현한 아트 작품이다. ‘우주’의 이미지가 LED 화면에 펼쳐지기도 하지만, 이를 응용해 우주와 자연, 분자적 세계에 대한 이해를 바탕으로 이미지들을 보여준다.

나는 이 앞에 서서 비를 맞으며 미디어큐브를 바라봤다. 빗방울과 점묘화인 ‘우주’의 블루 점이 닮아 있었다. 그런 생각을 하다보니 얼마 전에 돌아가신 김창열 화백의 물방울 그림이 떠올랐다. 캔버스에 물방울을 클로즈업한 다양한 모습을 담은 그림들. 비와 ‘우주’의 블루(blue) 점들, 빗방울 그림이 하나로 연결되는 듯한 느낌을 받았다.

이유가 조금 다르지만, 새해에 나는 두 명의 거장을 다시 떠올리게 됐다. 김환기와 김창열. 점묘화로 유명한 김환기와 물방울로 잘 알려진 김창열 작가는 어쩌면 우리 세계의 근원을 탐구했던 것은 아닌가 하는 생각이 들었다.

나라는 인간은 물질로 이루어져 있다. 그리고 돌과 나무, 건물, 책 등도 모두 물질로 이루어져 있다. 그것은 분자의 세계이기도 한데, 우주를 이루는 분자들은 모두 별의 탄생에서 시작됐다는 이야기를 들은 적이 있다. 태초에 빅뱅으로 별이 만들어지고, 우주가 팽창하면서 다양한 물질들이 형성되고, 그러다가 물이 생겨나고 물고기와 동물이 탄생한다는 것. 신학에서 말하는 우주론과는 조금 차이가 있지만, 과학적인 우주론은 이런 배경인 것으로 알고 있다. 물론 과학적 배경의 우주론이, 신학의 그것과 완전히 다르다고 보지는 않는다.

새해에 우리가 기억하고 있는 두 명의 화가, 김환기와 김창열이 사랑을 받는 것은, 그들의 작품이 지향하는 바가 다분히 철학적이고 과학적이며 미래지향적이기 때문은 아닐까. 그것은 별의 탄생으로부터 머나먼 길을 걸어와 지친 인간의 마음을 달래주는, 치유의 작용이기도 한 것 같다. 비를 맞으며, 그런 생각을 했다.

![[잇(IT)야기] 삼성전자가 국가대표 ‘수면 개선’에 나선 까닭](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770083875_176x135.jpg)

![[게임 인사이드] 신작에 희비 갈린 게임업계…올해도 키는 ‘뉴페이스’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770884888_176x135.jpg)