신한카드의 을지로 프로젝트를 취재하기 위해 을지로3가역을 찾았다. 경기도가 고향인 내게 서울은 파편적인 공간이다. 서울 강남, 광화문, 대학로 등지를 다녀보기는 했지만 각각의 기억이 내 안에서 다른 시공간으로 저장되어 있는 셈이다. 하나로 연결된 그림이 아니라 조각난 종이처럼 연결이 되지 않는 경향이 있다.

지하철 을지로3가역 안에 있는 신한카드의 ‘을지로 사이’ 공간을 둘러보고, 근처 시립서울청소년센터에 있는 또 다른 ‘을지로 사이’를 찾아갔다. 지하철역을 벗어나자 70~80년대 드라마에 나올 듯한 풍경이 펼쳐졌다. 굉장히 오래된 낡은 가게에서 철물과 고등어구이 등을 판매하는 평범한 소시민들이 분주히 움직이고 있었다. 허름한 옷을 입은 남자들이 물건을 나르고, 가게를 지킨 채 긴장한 눈빛으로 나를 바라봤다. 서울청소년센터에서 패션후르츠 스무디를 마시고 조금 걷기로 했다. 신한카드 본사가 있으며, ‘을지로 프로젝트’가 진행 중인 이 공간이 궁금했기 때문이다.

개울이 흐르고 있었다. 개화기에 만들어졌을 것 같은 다리와 나무들, 바람에 흔들리는 땀방울이 허공 위로 떠올라 투명한 공간을 만드는 듯한 느낌을 받았다. 그것은 지금 내가 살고 있는 2019년이라는 시간과는 조금 다른, 과거의 시간이 살아서 움직이는 을지로 한 켠의 모습이 비정형성을 만들었기 때문인 것 같다. 서로 다른 시공간이 동시에 움직이는 것에서 느껴지는 이질감으로부터 발생하는 환상성이라고 볼 수도 있겠다.

더 걸어가면 신한은행, 신한카드, 신한저축은행과 한화 본사 건물이 나온다. 수십층 높이의 빌딩 겉면의 유리창이 햇빛을 반사해 하늘로 날아가는 미래의 비행물체 같은 SF적인 느낌을 준다. 더 멋진 건물들도 즐비하게 서 있다. 독일 베를린장벽의 한 조각과 예전에 가본 적이 있는 은행연합회 건물이 가까운 거리에 있었다. 불과 몇 십미터 차이로 과거와 현재, 미래가 옹기종기 모여 있었다. 그리고 그 개울가에 전태일열사기념관이 있었다. 인터넷만으로 봤던, 흘림체의 한글이 건물 앞면을 덮고 있는 모던한 스타일의 건물이었다.

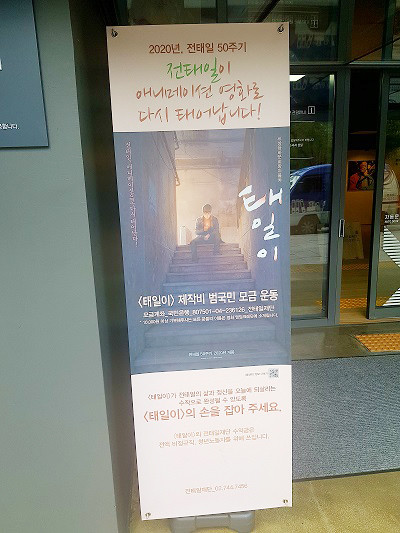

전태일열사기념관으로 다가갔다. 전태일 열사의 후손으로 보이는 노동자들이 성지에라도 도달한 듯이 성스러운 표정으로 짐을 나르고 걷고 있었다. 기념관 앞에는 전태일 열사를 기념하는 여러 가지 문화행사를 알리는 포스터들이 붙어 있었다. 그중에 눈길을 끈 것은 오는 2020년 열사의 50주기에 ‘태일이’라는 제목의 애니메이션을 제작해 공개한다는 내용이었다. 이를 위해 제작비 모금운동을 하고 있었다. 1만원 이상을 기부하면 엔딩크레딧에 이름을 올려준다고 한다. ‘태일이’의 전태일재단 수익금은 비정규직, 청년 노동자들을 위해 쓰인다. 기념관 안에서 옛 추억들을 떠올리며 대학 때 선후배들을 그리워 하기도 했고, 전태일 열사에게 하늘나라에서 어머니와 행복하게 지내시라는 편지를 써서 소망나무에 걸며 눈시울이 붉어지기도 했다.

어쨌든 이 시간은 과거다. 하지만 이 과거를 청춘의 시간에 겪었던 사람들도 살고 있다. 부모님이나 나보다 더 나이가 많은 사람들에게 한국이라는 공간은 격변의 흐름이 지나간 곳으로 남아있을 것이다. 그 세월 사이에는 서로 사이에 피가 흐르기도 할 것이다. 피가 흐른 사이와 얼굴만 붉힌 사이는 분명히 다르기 때문에 그 간극이 지금까지 내가 발견해 온 갈등의 원인일 것으로 보여지기도 한다. 을지로를 걸으면서 나는 그런 생각들을 했다. 내가 사랑했던 할머니와 몇 명의 선배들이 먼저 하늘나라로 떠나면서, 더 젊은 사람들과 한 공간에서 일을 하는 일이 생기면서 나는 여전히 안개 속인 배에 대해 생각한다. 이 배가 어느 항구에 안착할지는 모르겠지만, 최대다수의 최대행복이라는 제러미 벤담의 원칙이 우선이 되어야 할 것이라고 본다. 그것, UN 헌장에 기록된 인간의 평등과 자유, 행복에 대한 권리는 사회주의와 자본주의, 트리클다운(낙수효과)이나 파운튼이펙트(분수효과)보다 선행되는 가치일 것으로 보여지기 때문이다. 그것은 극단이 아닌 어떤 중간지점이지 않을까.

![[게임 인사이드] 신작에 희비 갈린 게임업계…올해도 키는 ‘뉴페이스’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770884888_176x135.jpg)

![[생생르포] ‘열린 공장’을 체험하다…평택 ‘hy팩토리+’ 가보니](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770878463_176x135.jpg)

![[게임 인사이드] 신작에 희비 갈린 게임업계…올해도 키는 ‘뉴페이스’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770884888_78x71.jpg)