*졸문 ‘만성 분노사회’(2017년 2월 2일자) 이후 이야기입니다.

분노 바이러스는 도사리고 있었다. 세대, 성별 같은 사이의 골짜기에서 웅크리고 있었다. 이글거리는 속이 지표면을 들끓게 하고, 그 화기(火氣)가 봉분이 되어 골짜기를 이룬 건지는 모르겠다. 전후 관계는 알 수 없으나 분명한 건 숨죽이던 불기운이 심연에서 솟구쳤고, 갈등이란 심지에 닿아 타기 시작했다는 것이다. 그러므로 이 사회의 화(火)는 종식도, 창궐도 없는 그저 잠복일 뿐이다.

선인장에 꽃이 피듯, 잊고 있다가도 어김없이 찾아오는 날이 있다. 제사상을 앞에 두고 가족들이 둘러앉은 건 해가 두 번 바뀌고 나서다. 2년 전 그녀들의 우정사(史)가 담긴 태블릿PC가 발견되면서 때 아닌 이념논쟁이 벌어졌고 엉겁결에 이산가족이 됐다. 그사이 땅은 두 번 말캉해졌고, 별 수 없이 얼어붙기를 반복했다. 이날 저녁상에는 봄의 성찬이 피었다.

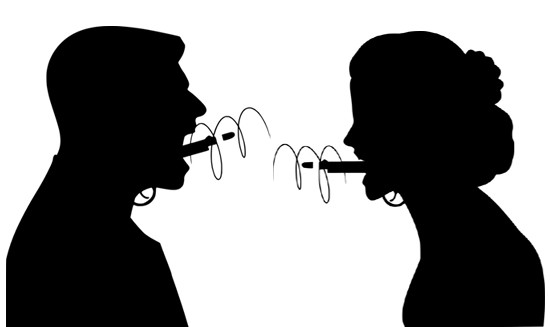

매너가 신사를 만든다면 갈등은 말이 만든다. 이날 오간 언사의 포화는 지금 벌어지는 모든 충돌의 압축판이었다.

“대학 들어갔다믄서?” 삼촌이 포문을 열었다. “여대라제? 나중에 선배들이 밀어주고 끌어줘야 할낀데, 괘안켔나?” 마수걸이 치고는 셌다. 그러나 이미 한 판 붙어본 바 2차 대전을 마다할 조카가 아니었다. “에이, 요즘 그런 게 어디 있어요? OO 오빠 작년에 졸업했다면서요. 취업은 아직이에요?”

성차별과 취업으로 시작된 수 싸움은 치열하다 못해 치졸해졌다. 21세기에 적합한 대사인지 귀를 의심하게 하는 말들이 오갔다. “여자는 빨리 시집가는 게 효도하는 길인기라. 공부는 뫈다고 하노. 남편 뒷바라지 해가믄서 잠자코 사는게 잘사는기제” 시대착오적 필살기에 감성에 빗댄 반격이 나왔다. “공부는 내 힘으로 벌어서 하고 있고요. 삼촌은 고모들이 뒷바라지한 덕분에 대학 마치셨잖아요?” 공단에서도 알아주는 공순이였던 둘째 고모가 거친 손으로 눈가를 훔쳤다.

하여튼 삼촌도 할 말은 있었다. “내 고마 나라를 위해 띠 두르고 나돌아 댕기느라 바빴다 안카나. 우리들 없었으면 니들 이래 마음 놓고 못 산데이. 내 그때 줄만 잘 섰어도, ㅇㅇ까지 지금 한자리 할낀데…” 대의 때문에 놓아버린 연줄이 두고두고 한인 그였다.

그래도 조카는 지지 않았다. “그 추운 겨울날, 광장의 주인공은 우리였단 거 몰라요? 교복 입고서들 얼마나 갔는데. 오죽 했으면 ‘교복부대’가 나왔다고 언론에서 그렇게들 떠들어댔겠어요?”

“됐다 고마!”

불똥이라도 튈라 상에 새겨진 애꿎은 나이테만 세다 고개 들어 왼쪽을 보고 오른쪽을 살폈다. 쉽게 손들어줄 상황은 아니었던 것이다. 기성세대는 희생으로 맞바꾼 자유의 유산을 물려줬다는 자부심이 있었고, 현세대는 그럼에도 살기 힘든 현실에 버거워했다. 오늘이 어제의 산물이라 믿는 ‘젊은’이는 취업, 결혼, 성차별적 정책 등 해결되지 않은 현안과 보이지 않는 미래에 절망의 날이 서 있었다. ‘낀 세대’는 그저 그사이에서 오락가락하다가 나이테나 셀뿐이었다.

걸작은 마지막 아우성이었다.

“말하는 본새 보이 평소 하고 댕기는게 안 봐도 비디오래이.”

“흥, 누가 요즘 비디오를 본담. 넷플리스를 보지.”

둘 사이는 이미 VHS와 스트리밍의 격차처럼 한참 멀어져 있었다. 살아온 세대, 성에 대한 관념이 서로의 저항력이 되어 밀어내고만 있었다. 정부가 중재안을 내놔도, 청년대표가 청와대에서 눈물을 흘려도 어느 한쪽에선 ‘고작? 그렇게나? 그래서?’란 반응이 나온다. 해법인줄 알았는데 역차별이란 역풍을 맞기도 한다. 비디오 테이프와 넷플리스를 어찌 한 틀에서 재생할 수 있겠는가.

결국 해결책은 정책이다. 그러나 우리는 안다. 모두의 입맛에 맞는 정책이란 유니콘이나 해태와 같아서 상상에서만 존재한다는 것을. 하지만 전설적인 모범 답안을 기다리기엔 시간이 부족하다. 내일이 오늘의 산물이라면 당장 어떻게든 이어 붙여야겠는데, 그 접착제는 혜량이 아닐까 싶다. 이 또한 터무니없으나 삼촌과 조카가 유니콘 등에 올라타 함께 뛰노는 장면을 기다리는 것보단 덜 망상적이겠다. 어제를 존중하고 오늘의 눈물을 헤아려야 바라던 내일이 오겠다.(나이테만 세다 얻은 결론이 고작 이거라 둘에게 미안하다.)

한 번 타오르기 시작한 분노의 속도는 따라잡기 버겁다. 중재의 묘수를 찾는 사이, 그 열기에 봄의 성찬이 차갑게 식었다. 모두가 분노 바이러스를 얕봤다. 그 광기가 또 찾아오지 말라는 법은 없다.

(CNB=선명규 기자)

![[잇(IT)야기] 삼성전자가 국가대표 ‘수면 개선’에 나선 까닭](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770083875_176x135.jpg)

![[게임 인사이드] 신작에 희비 갈린 게임업계…올해도 키는 ‘뉴페이스’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770884888_176x135.jpg)