▲증권사 임원이 추천한 종목을 샀다가 손실을 본 투자자가 해당 임원을 내부정보 유출 혐의로 검찰에 고소해 논란이 일고 있다. 여의도 증권가 전경. (사진=CNB포토뱅크)

증권사 임원, A씨에 ‘대박 정보’ 흘려

손실 본 A씨 “주가조작 했다” 검찰 고소

수사 3개월 넘도록 기소여부 결정 못해

주식투자로 손실을 본 A씨는 지난해 10월 23일 M증권 전직 임원 B씨를 검찰에 고소했다. 고소장에 따르면 A씨는 2014년 11월 투자처를 찾고 있던 중 친구의 선배인 B씨를 알게 됐다. 당시 M증권 임원이었던 B씨는 A씨에게 ‘이오테크닉스’와 ‘㈜한진’ 종목을 매수하라고 권했다.

이오테크닉스는 1989년 설립된 레이저 응용장비 개발업체다. 코스닥 시가총액 10위권을 오르내리는 튼실한 중견기업으로 알려져 있다. ㈜한진은 한진그룹(대한항공)의 지주회사 격인 기업이다.

A씨는 이오테크닉스 주식 매입으로 쏠쏠한 수익을 거뒀지만 한진에서는 매도 타이밍을 놓쳐 상당한 손실을 본 것으로 알려졌다.

A씨는 B씨가 이오테크닉스의 내부정보를 활용해 주식 시세를 조종했다고 주장하고 있다.

A씨는 지난해 6월 B씨와 통화한 내용을 근거로 이같은 주장을 펴고 있다. 고소장에 첨부된 통화 녹취록에는 B씨가 “이오테크닉스 사장과의 미팅을 통해 회사 실적 정보 등을 알고 있다. 주가를 곧 끌어 올리겠다”고 말한 내용이 담겨있다.

하지만 녹취록만으로는 B씨가 실제 미공개 정보를 알고 있었는지 판단하기 힘들다.

통상 증권가에서는 ‘종목탐방’이라는 게 있다. 애널리스트가 종목평가서(리포트)에 의존하지 않고 직접 발로 뛰며 정보를 수집한 뒤 투자자에게 알려주는 행위다. 기업설명회(IR)를 쫓아다니고 재무담당자를 만나서 정보를 얻는다.

실제로 이오테크닉스는 이 즈음에 여의도 금융투자교육원에서 기업설명회(IR)를 개최했다. B씨가 설명회 때 나온 정보를 부풀려 A씨에게 투자를 권유했을 수도 있는 대목이다.

B씨는 CNB와의 통화에서 “A씨를 알게 된 게 2014년 11월인데, A씨는 이미 그 전부터 이오테크닉스와 한진 주식을 보유하고 있었다. 내가 그 종목들이 장기적으로 투자가치가 있다고 말한 것은 한참 뒤의 얘기”라며 “해당 종목들이 워낙 좋았기 때문에 장기 투자용으로 계속 보유하라고 권유한 것일 뿐”이라고 말했다.

법조계와 금융투자업계에 따르면 증권사 직원으로부터 종목정보를 얻어 주식투자를 했다가 손실을 본 경우, 책임을 묻기 힘들다. 종목 추천의 의미가 수익 보장을 의미하는 건 아니기 때문. 주식시장 자체가 워낙 변수가 많기 때문에 결국 투자의 최종책임은 투자자의 몫이라는 게 일반적인 견해다.

더구나 A씨는 B씨가 속한 증권사의 계좌를 개설하지 않았다. 정보는 B씨로부터 듣고 막상 주식은 다른 증권사 계좌를 통해서 매입했다. B씨 입장에서는 자기 회사 실적을 올리지 못한 셈. 따라서 B씨가 A씨로부터 어떤 이득을 취했는지 밝히기 쉽지 않아 보인다. B씨는 현재 M증권을 퇴사한 상태다.

M증권 관계자는 CNB에 “두 사람 개인 간의 일이며, 고소인이 당사 계좌를 개설한 적도 없다. 따라서 회사와는 무관한 일”이라고 밝혔다.

하지만 B씨가 내부정보를 활용해 주가를 인위적으로 내리거나 올렸다면 얘기가 달라진다. 기업 내부정보를 이용해 불공정 주식 거래를 했을 경우, 현행 증권거래법에 위배돼 형사처벌 받을 수 있다. 이리되면 M증권도 도의적 책임을 면키 힘들게 된다.

A씨는 CNB에 “일반적인 종목추천이 아니라 회사 기밀에 속할만한 얘기를 B씨가 알고 있었다”고 주장했다.

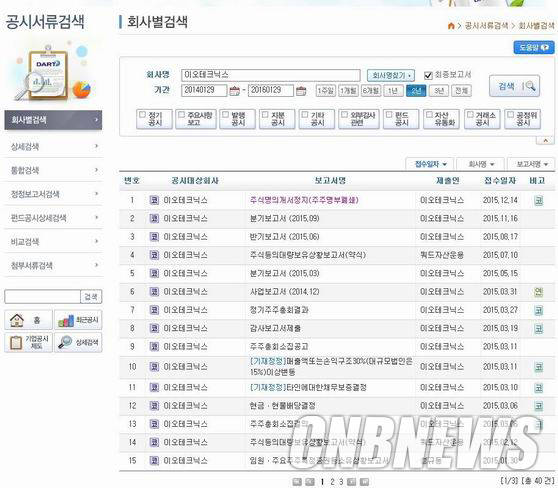

▲‘미공개(내부) 정보 활용’이 성립되려면 정보를 흘린 시점 이후에 주가를 끌어 올릴 만한 기업공시가 있어야 한다는 게 증권가의 대체적인 견해다. CNB가 A씨의 추천으로 B씨가 이오테크닉스 주식을 매입한 2014년 11월부터 최근까지 이오테크닉스의 기업공시를 분석한 결과 눈에 띄는 내용은 없었다. (자료=금융감독원 전자공시)

미공개 정보, 실제 기업공시로 이어졌나

증권가에서는 ‘미공개(내부) 정보 활용’이 성립되려면 정보를 흘린 시점 이후에 주가를 끌어 올릴 만한 기업공시가 있어야 한다고 지적한다.

가령 최근 대박을 낸 한미약품의 경우, 1조원대 신약 기술수출 계약을 체결했다는 공시가 나오기 전부터 증권사들이 주식을 대거 사들였다. 검찰은 한미약품 임직원과 브로커 등에 대해 수사를 벌이고 있다.

하지만 이오테크닉스의 경우, B씨가 A씨에게 주식을 사라고 권유한 시점 이후 현재까지 눈에 띄는 기업공시가 없다. B씨는 A씨가 자신에게 기술개발 정보 등을 사전 제공했다고 주장하고 있는데, 이것이 실제 공시로 연결되진 않았다.

B씨가 실제 이오테크닉스 대표를 만나 회사정보를 듣고 A씨에게 전달했을 가능성도 있다. 그렇더라도 이후 주목할 만한 기업공시가 나오지 않았기 때문에 내부정보 유출인지를 판단하긴 힘들다는 게 증권가의 시각이다.

인수합병(M&A) 전문가로 알려진 금융투자업계 한 관계자는 “증권사 직원이 종목(투자할 회사) 정보를 적극적으로 수집해 이를 과장되게 알리는 행위는 흔한 일이며 이를 처벌할 법적근거는 사실상 없다”며 “다만 고객에게 흘린 종목정보가 실제 사실(기업공시)로 이어졌을 경우, 내부정보 공유 의혹을 받을 수 있다”고 전했다.

이처럼 주가조작 혐의를 밝히기가 쉽지 않은 상황이라 경찰도 이번 사건 수사에 애를 먹고 있다. 통상 사건이 배정되면 3개월 이내에 1차 수사를 마치고 ‘기소 의견’ 여부를 결정해 검찰로 넘기는데 이미 수사가 시작된 지 3개월을 넘기고 있다.

이번 사건을 수사 중인 강남경찰서 경제팀 관계자는 CNB와의 통화에서 “애초 이번 사건은 경찰에 접수된 게 아니고 검찰에 고발돼 검찰이 경찰에게 배정한 사건”이라며 “검찰로부터 (수사)기일 연장 지휘를 받아 보강수사를 하고 있다. 수사 중인 사건이라 더 이상 드릴 말씀이 없다”고 말했다.

(CNB=도기천 기자)

![[더불어금융⑤] ESG 실천하는 ‘작은기업’과 맞손…롯데카드의 특별한 ‘상생’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770257984_176x135.jpg)

![[더불어금융⑤] ESG 실천하는 ‘작은기업’과 맞손…롯데카드의 특별한 ‘상생’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770257984_78x71.jpg)