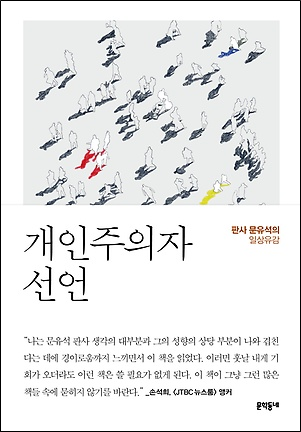

재미있는 책을 읽었다. 판사 문유석(인천지방법원 부장판사)의 ‘개인주의자 선언’이다. “판사가 웬 개인주의? 판사는 개인주의 하면 안 되잖아?” 하는 고정관념이 고개를 쳐들지만, 손석희 앵커가 추천했다기에 냉큼 사서 읽어봤다.

재미있는 책을 읽었다. 판사 문유석(인천지방법원 부장판사)의 ‘개인주의자 선언’이다. “판사가 웬 개인주의? 판사는 개인주의 하면 안 되잖아?” 하는 고정관념이 고개를 쳐들지만, 손석희 앵커가 추천했다기에 냉큼 사서 읽어봤다. 헌데, 재밌다. 그는 개인주의자다. 참석하기 싫은 집단주의적 주말 등산 행사 등에서 빠지기 위해 그는 ‘친척을 돌아가시게 만드는 최소한의 성의’를 창작하는 데 전혀 주저하지 않는다. 이렇게 확보한 개인 시간으로 그는 젊은 시절부터 연애하고 노래하고 책을 읽었단다.

책도 온갖 책을 다 본다. 판사라는 직무 수행에 필요하다 할 심리학-사회과학 책은 기본이요, 경제학에 과학책, 심지어 문학을 지나 만화책까지 읽는다. “도대체 이 사람이 안 읽은 책은 뭐지?” 하는 궁금증이 들 정도다.

이렇게 책을 많이 읽으니 당연히 박식하다. 책에서 획득한 논리와, 법정에서 들여다본 인간의 깊은 속내에 대한 이해를 바탕으로 그는 자신의 생각을 논리정연하게 풀어낸다. 심지어 그는 따뜻하기까지 하다. ‘따뜻한 판사’라는 말은, ‘개인주의자 판사’만큼이나 앞뒤가 안 맞는 단어의 조합 같이 느껴진다. 직종에 대한 선입견이 한국에선 이렇게 심하다. 그러나 세월호 희생자에 대한 그의 글 등을 읽으면 따뜻한 속내가 읽혀진다. 그의 글이 인기있는 이유다.

이렇게 책을 많이 읽으니 당연히 박식하다. 책에서 획득한 논리와, 법정에서 들여다본 인간의 깊은 속내에 대한 이해를 바탕으로 그는 자신의 생각을 논리정연하게 풀어낸다. 심지어 그는 따뜻하기까지 하다. ‘따뜻한 판사’라는 말은, ‘개인주의자 판사’만큼이나 앞뒤가 안 맞는 단어의 조합 같이 느껴진다. 직종에 대한 선입견이 한국에선 이렇게 심하다. 그러나 세월호 희생자에 대한 그의 글 등을 읽으면 따뜻한 속내가 읽혀진다. 그의 글이 인기있는 이유다. 그의 책을 읽으면서 법조인의 글 솜씨에 대해 생각해본다. 변리사 최덕규가 쓴 ‘법! 말장난의 과학’에 이런 얘기가 있다. 미국 연방 대법원의 판결문을 읽으면 현란한 논리 전개에, 인권과 정의를 지키는 멋진 판결에 눈물까지 흘리게 된다는 것이다. 한 마디로 당대 최고 지성의, 시대의 획을 긋는 명판결들이다. 이런 명판결이 쉽게 나올 리가 없다. 이런 명판결 하나를 생산하기 위해 ‘하버드 대학의 공부벌레들’ 같은 노력이 존재하는 것이다.

비슷한 감동을 느끼기 위해 한국 대법원의 판례를 찾아 읽어보려 들면 크게 실망하게 된단다. 100% 공개되고, 책으로 출판되기까지 된다는 미국 대법원의 판례와는 달리, 한국 대법원의 판결문은 우선 찾아보기가 무지 힘들다. 판결문의 공개 비율이 미국은 100%, 일본이 70% 이상인 반면 대한민국은 5% 미만이란다. 그리고 최 변리사는 “내가 훑어본 수백여 편의 한국 대법원 판결문은 95% 이상이 개판이었다”고 썼다.

한국 법원이 판결문이 숨겨지는 이유는 겉으로는 피고와 원고의 개인정보 보호를 위해서라지만 실제로는 법원의 실력이 없거나 또는 전관예우 등을 감추기 위해서라는 게 그의 주장이다. 개인정보 보호를 위해 판결문을 비공개해야 한다면, 100% 또는 70%까지 공개하는 미국과 일본 법원의 관행은 무책임의 극치가 된다.

한국 법원이 판결문이 숨겨지는 이유는 겉으로는 피고와 원고의 개인정보 보호를 위해서라지만 실제로는 법원의 실력이 없거나 또는 전관예우 등을 감추기 위해서라는 게 그의 주장이다. 개인정보 보호를 위해 판결문을 비공개해야 한다면, 100% 또는 70%까지 공개하는 미국과 일본 법원의 관행은 무책임의 극치가 된다.글 잘 쓰는 현직 판사의 책을 보면서, 그래도 아직 이 나라에 희망이 있다는 사실을 느끼게 된다. “이러다 나라 망한다, 망한다” 하지만, 문 판사가 롤모델이 돼 인사와 승진에만 목을 매지 않는 판사, 책 읽고 사색하고 토론하는 판사가 늘어난다면, 그래서 한국 대법원의 판결문도 100%까지는 아니라 일본만큼이라도 공개될 수 있는 날이 온다면 그래도 조금은 숨통이 트일 것 같다.

![[잇(IT)야기] 삼성전자가 국가대표 ‘수면 개선’에 나선 까닭](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770083875_176x135.jpg)

![[게임 인사이드] 신작에 희비 갈린 게임업계…올해도 키는 ‘뉴페이스’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770884888_176x135.jpg)