▲이진우 경제부장

최근 주가가 고공행진하고 부동산시장이 살아나고 있는데, 한국경제는 왜 저성장의 늪으로 빠져들고 있을까? 지난 1990년 81만 6000원이던 중산층의 월 명목소득이 지난해엔 390만 5000원으로 4.8배 수준으로 늘었는데, 이들의 삶의 질은 왜 점점 더 악화되고 있는 것일까?

현대경제연구원이 지난 24년간 우리나라 인구의 70%나 되는 중산층의 삶에 대해 조사한 바에 따르면, 전세보증금이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 1990년에 평균 890만 원에 불과하던 전세보증금이 지난해에는 무려 14배 증가한 1억 2000여만 원으로 오르는 등 중산층 대다수가 주거비 부담에 허덕이고 있었다.

월 명목소득이 1990년과 비교해 연평균 6.7% 증가한 반면, 같은 기간 전세보증금 증가속도는 연평균 12.1% 늘어났다. 소득 증가보다 전세보증금 증가속도가 2배에 달한 것. 이는 대부분의 중산층이 월급에서 2배 오른 주거비를 먼저 떼어내고 나면, 실질적으로는 줄어든 나머지 돈으로 생활을 해야 하기 때문에 살림살이가 갈수록 더 팍팍해질 수밖에 없는 것이다.

최근 부동산 정책이 전세난을 잡기 보다는 주택 구입을 유도하는 방향으로 추진되고 있는데, 이 같은 정부 정책으로도 주거비 상승을 해소하지는 못할 것으로 보인다. 결국 대출을 받아 주택을 구입해야 하고, 이는 가계부채 증가에 따른 이자비용이 발생한다. 즉 이자비용을 지출한 만큼 가계의 가처분소득이 줄어드는 효과로 인해 중산층의 삶의 질은 나아지지 않는다.

또한 치열한 경쟁 사회의 분위기가 지속됨에 따라 가계가 부담하는 교육비 지출도 만만치 않다. 특히 연령대가 높아질수록 소득이 늘어나는 것에 비해, 주거비나 교육비 등의 고정비용 지출이 소득증가보다 더 많아지며 실질소득이 감소하는 효과가 나온다. 이처럼 소득이 감소하는데 소비를 늘린다는 것은 말처럼 쉽지 않다.

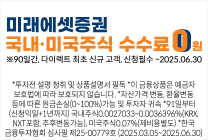

경제의 순환구조에서 악순환이 반복될 수밖에 없는 현실이다. 이를 타개하기 위해 많은 중산층 가구들이 주식투자에도 눈길을 돌려보지만, 현실은 결코 녹록치 않은 상황이다. 따라서 주가가 상승해도, 또 부동산 가격이 올라도 가계가 소비지출을 늘릴 수 있는 여력이 줄어든다면, 경제 활성화는 기대하기 어려운 희망사항이 될 수 있다.

현대경제연구원은 “전·월세 주택 공급을 확대하고, 전세보증금 대출 여건 개선 등으로 중산층의 과도한 주거비 부담을 줄여주는 정책이 필요하다”면서 “또한 공교육 정상화로 중산층의 지나친 사교육비 부담도 줄일 수 있는 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.

눈앞에 보이는 문제만 해결하겠다는 근시안적 경제 정책은 언젠가는 한국경제 전체의 발목을 잡게 될 것이고, 이는 국민 전체의 부담으로 특히 중산층들에게는 끔찍한 악몽으로 돌아올 수 있다. 보다 더 멀리 내다볼 수 있는 정책적 안목이 매우 절실한 상황이다. 지금 호미로 막을 수 있는 것을 나중에는 가래로도 못 막는 사태가 초래되면, 그에 대해 과연 어느 누가 책임을 질 수 있을 것인가?

![[CNB뉴스 위클리픽-전자] 삼성·LG전자, 정보통신기술 전시회 ‘WIS 2025’ 참가](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745538877_176x135.jpg)

![[기자수첩] 한국에도 봄이 올까요?](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745479574_176x135.jpg)

![[뉴스텔링] ‘이재명 재판’ 4개의 시나리오…어떤 경우든 대선 출마 ‘이상 無’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745472701_176x135.jpg)

![[CNB뉴스 위클리픽-전자] 삼성·LG전자, 정보통신기술 전시회 ‘WIS 2025’ 참가](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745538877_78x71.jpg)