“삐~뽀~삐~뽀.” 앰뷸런스의 사이렌소리가 불안감으로 다가온다. 학교에서 집으로 가는 길, 퇴근길 강변북로에는 언제나처럼 차가 많다.

“삐~뽀~삐~뽀.” 앰뷸런스의 사이렌소리가 불안감으로 다가온다. 학교에서 집으로 가는 길, 퇴근길 강변북로에는 언제나처럼 차가 많다.

라디오에서 흘러나오는 빠른 템포의 댄스가요와는 대조적으로 창밖은 멈춰있다. 멀리서 들려오는 앰뷸런스 소리, 좀처럼 가까워지지 않는다. 긴박한 사이렌 소리와는 달리 한참을 지나서 내차 뒤까지 왔다.

나는 재빨리 비상등을 켜고 길 가장자리로 차를 운전했다. 내 옆은 쉽게 지나갔지만 사이렌 소리는 좀처럼 멀어지지 않는다. 앰뷸런스의 환자가 내 가족이라면? 상상만으로도 아찔하다. ‘내가 빨리 가는 것만 중요한 것이 아닌데’란 생각이 머릿속을 맴돌았다.

어학연수를 위해 미국에 머물렀을 때가 생각났다. 모세가 바닷길을 열리게 했을 때 이런 광경이었을까? 사이렌 소리가 들림과 동시에 차도 위에 시동이 걸려있는 모든 차는 길 가장자리로 이동했다. 처음 보는 낮선 광경에 나도 모르게 감탄이 흘러나왔다.

모든 인간은 태어나면서부터 차별받지 않고 살아갈 권리가 있다. 자유와 평등 교육받을 권리 등이다. 이를 인권이라 한다. 나이 성별 종교 인종 장애 등에 의해 차별받을 수 없는 개인의 고유한 권리이다. 하지만 우리는 내 권리만큼 타인의 권리 또한 중요하다는 것을 간혹 간과한다.

공정한 경쟁을 통해 승패를 가리는 스포츠세계에는 페어플레이 정신, 즉 스포츠맨십이란 말이 있다. 스포츠란 울타리 내에서 상대방을 존중하고, 동일한 규칙을 지키며 최선을 다해 게임에 임하는 것을 의미한다. 하지만 이러한 정신은 운동을 업으로 살아가는 그들의 삶 속에서 잘 실천되고 있지 않는 듯하다.

180cm 74kg의 남들보다 탁월한 신체조건, 월등한 운동실력, 축구를 시작한지 3년 만에 국가대표팀 발탁, 하위권에 속한 소속팀을 정규리그 2위로 이끌었다. 한국 여자축구의 보물, 희망이라 불리던 한 여자축구선수는 논란의 중심에 섰다. 8시즌 대회를 치르면서 아무런 문제없었던 성별문제다. 그녀의 소속팀을 제외한 6개 실업팀 감독들은 비공개 간담회를 가졌다.

신체적 탁월성 정도로 짐작해봤을 때 그녀를 여성으로 보기 어렵다는 것이다. 의학소견에 따라 다음 시즌에 불참한다는 의견이다. 그녀가 운동을 시작할 때부터 알던 지도자 역시 동참했다. 28년을 여자로 살아온 누군가의 어여쁜 딸, 멋진 언니, 소중한 친구의 인권은 그렇게 유린됐다.

체격조건이 월등하지 않았더라면! 운동을 못했더라면! 결과는 달라졌을까? 더 좋은 성적을 위해 남의 권리는 중요하지 않다. 이러한 극단적 이기주의는 학교 엘리트 체육의 구조 속에 일부 확인된다. 학교 엘리트 스포츠의 3주체의 비교육적, 반교육적 연대가 있기에 가능하다.

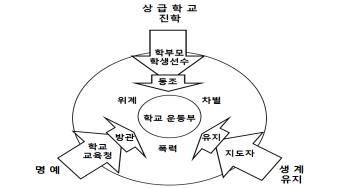

‘관리자’로서 학교 운동부를 운영 관리해야할 학교와 시도 교육청은 명예를 위해, ‘수요자’로서 학부모와 학생선수는 상급학교 진학이라는 목표를 위해, ‘공급자’로서 코치는 자신의 생계유지를 위해, 학교 운동부의 위계 폭력 차별 문화를 방관 유지 동조한다. 학생선수들의 학업은 관심의 대상이 아니다.

▲학교운동부의 맥락적 구조(국가인권위원회, 2009)

20세기 미국의 대표적인 저널리스트 월터 리프먼은 이야기했다. “말하는 권리가 자유의 시작일지는 모르지만, 그 권리를 소중하게 만들려면 반드시 남의 말에 귀를 기울려야 한다.” 권리와 의무는 동전의 양면과 같다. 다른 쪽을 보고 있지만 항상 함께한다. 나의 권리는 타인의 권리를 침해하지 않는 의무를 이행함으로서 보장된다. 상대를 존중하고, 최선의 노력을 통한 공정한 경쟁, 스포츠맨십, 페어플레이 정신을 잊지 말자.

글쓴이 임용석은?

고려대학교에서 스포츠 교육학과 인권을 강의하고 있다. 초등학교 때부터 운동을 한 그는 청소년농구 대표를 지낸 전도유망한 선수였다. 불의의 사고를 계기로 책을 쥔 그는 학생선수의 교육 및 교육과정에 대해 관심이 많다. 또 스포츠 현장에서의 훈련성과와 인권 등도 깊이 연구하고 있다. 고려대학교 체육교육과를 졸업했고, 같은 대학에서 석·박사학위를 받았다.

![[게임 인사이드] 신작에 희비 갈린 게임업계…올해도 키는 ‘뉴페이스’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770884888_176x135.jpg)

![[생생르포] ‘열린 공장’을 체험하다…평택 ‘hy팩토리+’ 가보니](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770878463_176x135.jpg)

![[게임 인사이드] 신작에 희비 갈린 게임업계…올해도 키는 ‘뉴페이스’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770884888_78x71.jpg)