국립창원대 조영태 교수 연구팀, Advanced Materials 표지논문 게재

한국기계연구원 권신 박사 연구팀 공동연구…국립창원대 학위 받은 최수현 박사 제1저자

손혜영기자 |

2025.02.20 14:06:48

손혜영기자 |

2025.02.20 14:06:48

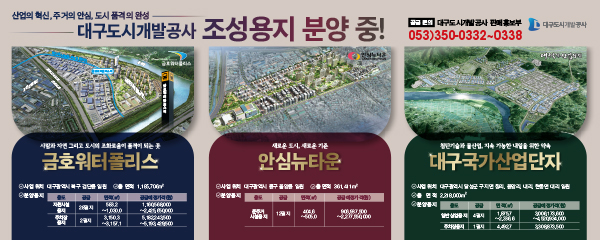

국립창원대학교는 기계공학부 조영태 교수 연구팀이 홍콩대학교 Nicholas X. Fang 교수 및 한국기계연구원 권신 박사 연구팀과 국제공동연구를 통해 ‘재진입 공동 구조(Reentrant microcavity structures) 기반 고성능 다기능 표면의 대규모 고속·연속 생산 기술’을 개발하고 그 성능을 검증했다고 20일 밝혔다.

연구팀에 따르면 재진입 구조는 일상 중 흔히 볼 수 있는 수직형 구조가 아닌 상단부가 수평 방향으로 돌출돼 쌍곡선 형상을 가지는 구조를 말한다. 이러한 형상의 특이성은 미세구조에 갇힌 물질의 탈락을 방지하는 기능성을 가져 초소수성 및 방빙, 방오, 미세입자 포집 등의 기능으로 다양한 분야에서 활용이 가능하다. 하지만 형상의 특이성으로 인해 제조 가능한 공정 및 면적이 제한된다는 치명적인 단점이 있고, 이에 최근까지도 재진입 구조가 새겨진 표면의 면적은 실리콘 웨이퍼 면적으로 한정됐다.

연구팀은 기존의 재진입 구조 표면 제조 기술이 가지는 한계를 돌파할 수 있도록 재진입 구조의 다기능성을 확보하고 범용성을 극대화할 수 있는 차세대 미세구조 복제 공정 관련 원천기술을 개발했다. 해당 공정은 Roll-to-Roll (R2R, 롤투롤) UV 나노임프린트 공정과 스프레이 코팅 공정이 결합된 차세대 고성능·고효율 연속 생산 기술로, 이를 통해 폭 1,200mm의 재진입 공동 구조가 새겨진 필름의 제조에 성공했다.

재진입 공동 구조는 물질의 상(Phase)인 고체, 액체, 기체에 상관없이 모든 물질에 대해 강력한 포획 능력을 가진다. 이는 우리가 무심코 지나쳤던 자연 속에서 쉽게 관찰돼왔으며, 기체 포획 능력의 대표적인 예로 연못에 떠 있는 연잎 또는 물방개를 들 수 있다.

해당 생물의 표면에 새겨진 재진입 공동 미세구조에 포획된 공기(기체)가 물에 의한 완전한 젖음을 방지해 피부 호흡을 가능케 한다.

또한 감귤류 내부에 존재하는 재진입 공동 구조는 항균 능력과 절지동물에 대해 독성을 가진다고 알려진 감귤 오일(액체)을 포획함으로써 과육과 씨앗을 외부요인에 의한 감염 및 포식으로부터 보호한다. 다른 연구논문에서는 벌집 구조에서 영감을 받아 제조한 항아리 모양의 미세구조가 약물 또는 세포 전달 및 세포 배양 기술에 적용돼 생물학적 입자(고체)를 효과적으로 포획한다고 보고됐다. 이러한 다양한 기능이 동시에 구현된 표면은 휴대용/웨어러블 전자기기, 건축 내외장재, 태양전지 뿐만 아니라 자동차/선박/항공 등의 다양한 분야에서 디바이스 표면을 보호하거나 성능을 향상키기는 용도로 활용된다.

연구팀은 이러한 재진입 공동 구조 기반 표면의 다기능성이 모든 물질에 대한 포획 능력에 근거함을 입증하기 위해 홍콩대학 연구진과 공동연구를 통해 구조가 갖는 표면 특성을 분석하고, 다양한 물질에 대한 포획 능력을 실험적으로 검증했다. 이와 함께 한국기계연구원의 연구진과 공동연구를 통해 대규모의 기능성 표면 제조를 위한 방안을 도출하고 공정 장비를 개발했다.

이번 연구에서 제안한 쌍곡선 형상의 재진입 공동 구조를 대면적으로 제조하는 방안에는 일상생활에서 쉽게 볼 수 있는 모세관 현상이 적용됐다. 먼저 수직 형상의 미세구조를 제조하고, 경화되지 않은 UV 경화 레진과의 표면에너지 차이를 이용해 모세관 현상을 유도한 후 UV 경화시켜 쌍곡선 형상의 재진입 공동 구조를 제조하는 공정이다. 해당 공정을 통해 대면적의 기능성 표면을 고속·연속 생산하기 위해 미경화 레진의 코팅 공정에 스프레이 코팅 기술이 적용됐으며 균일한 코팅 두께를 위한 공정 최적화 및 균일한 재진입 공동 구조 형성을 위한 유체 역학 관점에서의 최적화를 통해 공정이 개발됐다.

연구팀이 개발한 대규모의 재진입 공동 구조 표면 제조 공정 기술은 확장 가능한 공정을 통해 제조됐다는 점에서 범용성을 극대화해 여러 분야에서 응용할 수 있다. 특히 초발수 소재·부품 분야의 국내 시장 규모가 약 5000억원 이상으로 추산되며 전기·전자, 도료, 섬유 등의 다양한 분야의 적용이 확대되고 있는 현 상황에서 초발수 등 기능성 소재 관련 화합물을 전량 수입에 의존하고 있는 실정임에 따라 표면처리 공정 기술의 원천성 및 경쟁력 확보에 큰 기여를 기대할 수 있다.

국립창원대 조영태 교수 연구팀에서 연구를 주도하고 한국기계연구원의 권신 박사 연구팀과 홍콩대학교 Nicholas X. Fang 교수가 국제 공동연구로 참여했다. 국립창원대에서 박사학위를 취득하고 한국기계연구원에서 박사후과정을 하고 있는 최수현 박사가 제1저자, 신승우 박사가 제2저자로 참여하고, 국립창원대학교 스마트제조융합협동과정의 김우영, 이제민, 박서림 학생이 공동저자, 조영태 교수와 김석 교수가 교신저자로 참여했다. 본 논문은 세계 최상위급 학술지인 ‘Advanced Materials(Impact Factor 27.4)의 최신호(2월 5일) 전면 표지 논문(Cover Paper)으로 게재됐다.

![[생생현장] 막장 치닫는 국힘…李 면전에 ‘꺼져라’ ‘범죄자’ 막말](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251145/art_1762305851_176x135.jpg)

![[더불어유통] “다름은 틀림이 아니란다”···신세계백화점 ‘조금은 특별한 피노키오’ 관람기](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251044/art_1761793251_176x135.jpg)

![[여론조사꽃] 대법원 반대 ‘법왜곡죄'에 국민 절대다수](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251145/art_1762219094_176x135.jpg)

![[쿨韓정치] “총으로 쏴 죽이겠다”…尹은 왜 그토록 한동훈을 미워했을까](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251145/art_1762219511_176x135.jpg)