▲화면과 충전 케이블이 심각하게 손상된 아이폰6S. 7월부터 아이폰 분실·파손 보험료가 최대 50% 가량 오를 예정이다. (사진=인터넷)

아이폰 보험료 폭탄…삼성·LG폰은 내려

통째로 바꾸는 과도한 수리 방식 문제

업계 일각 “금감원-국내기업 합작품”

빠르면 오는 7월부터 휴대전화 분실·파손 보험에 가입한 아이폰 사용자들은 보험료를 최대 50%까지 추가 부담하게 된다. 반면 삼성전자, LG전자 등 국산 스마트폰 제조사들의 스마트폰 사용자의 보험료 부담은 10~20% 가량 소폭 내릴 전망이다.

이는 금융감독원이 지난 9일 현재의 휴대전화 보험료가 제조사별 사후서비스(AS) 정책에 따른 비용 차이를 제대로 반영하지 못한다며 AS 정책과 수리비용을 기준으로 보험료율을 산출하도록 보험사들에 권고했기 때문이다.

휴대전화 보험은 현재 통신사와 보험사 간 약정에 따른 단체보험 성격으로 판매되고 있는데, SK텔레콤, LG유플러스는 빠르면 올해 7~8월부터, KT는 내년 초부터 변경된 보험료율을 적용할 예정이다.

이렇게 되면 아이폰 이용자들의 보험료는 약 월 7000원대 후반까지 상승하고, 갤럭시S, G시리즈 등 국산 스마트폰 이용자들의 보험료는 약 월 600~200원 가량 하락할 것으로 보인다.

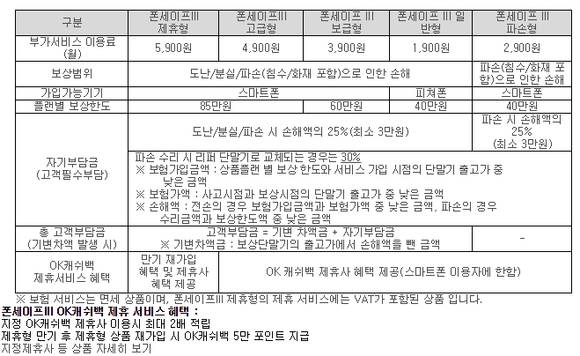

그간 아이폰이나 갤럭시S 등 출고가 80만원대 이상의 고가폰 사용자들이 주로 가입했던 SK텔레콤의 ‘폰세이프 III 고급형·제휴형’, KT의 ‘Olleh 폰 안심플랜3 스페셜’, LG유플러스의 ‘폰케어플러스 스마트48’ 등의 월 보험료는 각기 5900·4900원, 5720원, 4800원 등이다.

▲SK텔레콤의 휴대폰 분실·파손 보험 ‘폰세이프’의 서비스 내용 소개 표. (사진=SK텔레콤)

그렇다면 아이폰과 국산폰의 AS 방식이 어떻게 달랐기에 금감원이 개입해 보험료 체계 변경을 시도하게 됐을까? 가장 큰 이유는 AS 방식의 차이다.

애플을 제외한 삼성전자, LG전자 등 국내 기업은 물론, 소니, HTC 등 외국 기업들까지 대부분의 스마트폰 제조사들은 ‘부품 수리’ 방식의 AS를 진행하고 있다. 제품이 고장 나거나 파손되면 문제 있는 부품만 체크하여 새 것으로 교체하거나 수리해주는 방식이다.

반면, 애플은 특유의 ‘리퍼(refurbish)’ 방식을 채택하고 있다. 고장·파손 제품을 수리해 돌려주는 것이 아니라, 사전에 공장에서 수선이 완료된 ‘리퍼폰’으로 교체해주는 방식이다.

‘부품 수리’와 ‘리퍼’ 두 가지 방식은 각기 장단점이 있어 상황에 따라 소비자들의 선호도가 뒤바뀌는 경향이 있다. 리퍼의 장점은 빠른 AS 시간, 부품 수리의 장점으로는 수리비가 저렴하다는 점이 꼽힌다.

문제는 애플의 리퍼 방식이 그간 국산폰에 비해 과도한 수리 비용을 발생시켜왔고, 그 결과 국산폰 이용자들이 낸 보험료가 아이폰 이용자들의 AS에 사용되는 상황이 만들어졌다는 것.

전체 휴대폰 보험 가입 건수는 2015년 말 기준 783만 건에 달한다. 이 중 아이폰 이용자가 낸 보험료 비중은 27%(776억 1476만원)이지만, 이들에게 지급된 보험금은 48%(114억 7200만원)에 달한다.

이런 경향은 손해율에서도 드러난다. 2015년 4분기 기준 부품수리 방식을 택한 아이폰 외 스마트폰의 손해율은 58% 수준이지만, 리퍼 방식인 아이폰의 손해율은 무려 151.4%로 전체 손해율(86.2%)의 2배에 달한다.

이는 외제차의 비싼 수리비를 국산차 소비자들이 나눠내고 있는 자동차보험업계의 현실과도 유사하다. 외제차 AS센터들도 리퍼와 유사한 ‘부품 교체’를 선호해 국산차에 비해 과도한 수리비가 발생하고 있다는 지적이 제기되자, 금감원은 지난해 11월 최대 15%의 고가 차량에 특별할증 요율을 책정하는 방안을 공식화한 바 있다.

김동성 금감원 보험감리실장은 “AS 정책 고려 없이 동일한 보험료율을 적용해 사실상 손해율이 낮은 기종의 소비자가 손해율이 높은 기종의 휴대전화 보험료를 부담하고 있는 상황”이라며 “AS 정책별로 손해율에 상응한 보험료를 적용하면 다수 휴대전화 가입자의 보험료가 인하되지만, 리퍼 방식 AS를 적용받는 휴대전화는 보험료가 인상될 수 있다”고 말했다.

▲리퍼 아이폰의 제품 박스. 정상 판매제품 박스와 비교하면 밋밋하다. (사진=인터넷)

이처럼 금융당국은 아이폰의 과도한 수리비용으로 보험사 부담이 증가되는 점을 보험료 인상의 근거로 들고 있지만 시장 일각에서는 국산폰 생산기업들의 입김이 작용한 것이라는 시선도 있다.

최근 아이폰과 저가 중국산 스마트폰 등으로 인해 시장을 잠식당하고 있는 국내기업들이 보험사와 손잡고 방어전에 나선 결과라는 해석이다. 증권가에서는 삼성전자가 갤럭시S7 판매효과로 1분기에 깜짝실적을 냈지만 2분기는 영업이익이 20%가량 줄어들 것으로 보는 등 시장 분위기가 좋지 않다.

업계 한 관계자는 “아이폰의 보험료가 수리비에 비해 지나치게 싸다는 민원은 국내기업들로부터 오래전부터 계속 제기돼 온 것으로 알고 있다. 금융당국이 기업들의 민원을 받아들인 결과로 보인다”고 말했다.

결과적으로 아이폰 소비자들은 보험료 부담이 더 늘고, 국산폰 소비자들은 보험료가 줄게 됐는데, 이같은 변화가 각 제품의 판매 추세에 영향을 줄 가능성은 없을까?

서울 시내 한 휴대폰 판매점 관계자는 CNB와 통화에서 “아이폰 사용자들의 경우 부담이 늘긴 했지만, 워낙 충성도가 높아 보험료 추가 부담 때문에 판매량이나 선호도가 줄어들 가능성은 높지 않다”며 “국산폰 사용자들 역시 구매선택을 바꾸기에는 줄어들 보험료가 많지 않아 별다른 변화는 없을 것”이라 예상했다.

그러면서도 “그간 국산폰 소비자들은 아이폰 구매자들에 비해 상대적으로 보험을 적극 활용하지 못했는데, 이번 조치로 인해 양측 간의 간극이 줄어들게 된 것은 고무적인 상황”이라고 진단했다.

(CNB=정의식 기자)

![[내예기] “AI부터 애니메이션까지”…‘똑똑한 홍보’ 정조준한 롯데칠성음료](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251250/art_1765439431_176x135.jpg)