▲정부가 중산층 주거안정대책으로 추진하고 있는 기업형 임대주택(뉴스테이)의 월 임대료가 최고 186만원으로 책정돼 논란을 빚고 있다. 사진은 지난해 9월 박근혜 대통령이 인천 남구 도화도시개발사업지구 첫 기업형 임대주택(뉴스테이) ‘e편한세상 도화’ 착공식에 참석한 뒤 견본주택 내 단지모형을 살펴보는 모습. (사진=연합뉴스)

‘사실상 전세 5억’ 뉴스테이 속속 등장

시민단체 “전세→월세 전환 부추긴 셈”

주택시장 침체에 건설사 새먹거리 ‘눈독’

정부는 중산층을 겨냥한 ‘뉴스테이 확대’를 올해 핵심 부동산 정책으로 정했다. 지난해 6000여 가구이던 뉴스테이 물량을 올해 1만 2000여 가구로 늘리고 내년엔 2만 2000여 가구를 추가로 내놓기로 했지만 시장 반응은 차갑다.

이는 전·월세 시장 안정이라는 뉴스테이의 당초 취지가 시장에서 먹히지 않고 있기 때문이다.

현재 시장상황은 전세물량의 씨가 마르면서 월세로 전환되고 있는 추세다. 한국은행 기준금리가 사상 최저인 연 1.5%까지 내려가자 집주인들이 월세 또는 반전세(전세+월세)로 전환하고 있다. 은행에 돈을 맡겨봤자 이자소득이 거의 없기 때문에 월세를 선호하고 있는 것이다.

실제로 지난 2013년까지만 해도 전체 전·월세 주택 거래량 중 월세 주택 거래 비율은 39.4%에 불과했으나 지난해엔 44.2%까지 올랐고, 올해는 월세 거래 비중이 전세 거래 비중을 뛰어넘어 50%대까지 오를 것으로 전망된다.

낮은 금리 탓에 전세가도 천정부지로 치솟고 있다. 부동산114 등에 따르면 지난해 수도권 아파트의 평균 전세 보증금은 3.3㎡당 894만원으로 2014년 773만원 대비 15.6% 뛰었다.

심지어 지난해 수도권 전세 보증금은 매매가의 80%까지 접근했다. 부르는 게 값인 전세 보증금은 서울에서 경기도로 전세를 찾아 떠나는 대규모 ‘전세 유목민’을 양산했다.

따라서 정부가 이처럼 이상징후를 보이고 있는 전·월세 시장을 안정시키려면 시세보다 싼 물량을 공급해야 한다는 게 부동산 전문가들의 한결같은 지적이다.

하지만 정부는 뉴스테이의 임대료를 고가로 책정해 되레 전·월세 시장 가격을 올리는 데 일조하고 있는 것으로 전해진다. 주변 시세보다 비싼 뉴스테이까지 등장하고 있다.

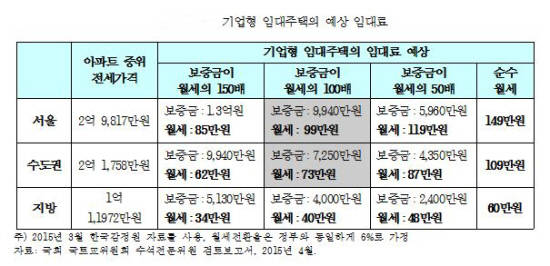

▲(자료=경실련)

연 3% 금리로 은행에서 1억 원을 빌리면 한 달 이자가 25만원 가량이다. 월세 100만원이면 4억 원을 은행에서 빌렸을 때 내는 월 이자와 맞먹는 수준이다. 따라서 ‘보증금 1억 원에 월세 100만원’인 신당동의 뉴스테이는 ‘전세 5억 원’ 수준인 셈이다. 이는 주변 시세보다 높다.

국회 국토교통위원회 소속 김희국 의원이 한국감정원에서 받은 ‘뉴스테이 임대료 산정 보고서(1∼3차)’에 따르면, 서울시 용산구 ‘뉴스테이 예정지구’의 84㎡ 주택 임대료는 보증금 7000만원, 월세 186만원에 이르렀다.

그럼에도 정부는 뉴스테이 정책을 고집하고 있다. 올해 서울과 경기도를 중심으로 뉴스테이 5만 가구, 내년에는 5만 6000가구를 분양할 수 있는 정도의 부지를 확보한 상태다.

이처럼 뉴스테이 물량이 많아지자 국내 대형 건설사들을 중심으로 뉴스테이 사업 참여가 잇따르고 있다.

건설업계에 따르면 현재까지 국내 시공능력평가 순위 10위권 내 건설사 중 현대건설과 현대엔지니어링, GS건설, 대우건설, 대림산업, 롯데건설 등 6개 업체가 참가 의향서를 제출한 것으로 알려졌다.

국내 건설사들의 뉴스테이 참여는 최근 경기 악화로 침체된 국내 부동산 시장에서 뉴스테이가 새로운 먹거리 사업으로 떠올랐기 때문이다.

▲정부가 기업형 임대주택(뉴스테이)을 5만호 이상 공급키로 하면서 건설업계가 반색하고 있다. (사진=연합뉴스)

이런 가운데 뉴스테이 사업자에 대한 특혜 논란이 일고 있다. 정부는 뉴스테이 사업자에게 그린벨트 해제와 농업진흥지역 등의 규제를 풀어주고, 공급촉진지구로 지정되면 용적률이나 건폐율 완화 등 인센티브를 준다.

여기에 5% 임대료 상승률 제한과 8년의 임대 의무 기간만 남기고 나머지 규제는 모두 풀어줬다.

민간 건설사들은 분양 전환 의무가 사라지면서 임대 사업을 8년간 진행한 뒤 무조건 아파트 분양을 해야 했던 상황에서 시장 상황에 맞춰 임대 사업을 계속 진행할지, 분양을 진행할지 유동적으로 선택할 수 있게 됐다.

건설사는 8년 후 시장 상황이 뉴스테이를 분양하는 게 더 낫다고 판단되면 분양 후 자본 이득을 취해 뉴스테이 사업에서 철수할 수도 있고, 뉴스테이 사업을 계속해서 진행하는 게 유리하다고 판단되면 임대를 유지할 수도 있게 된 것이다.

초기 임대료 규제도 없어져 민간 건설사가 입맛대로 월세 설정을 할 수 있게 된 부분도 특혜로 지적된다. 임대료 인상률을 연 5% 이내로 제한하기는 하지만 기존 공공임대처럼 주변시세의 80%로 초기임대료가 제한되지는 않는다.

상대적으로 저렴한 가격에 장기간 안정적으로 아파트를 공급하려는 뉴스테이 사업의 취지와는 달리 건설사들은 원하는 수익률에 맞춰 임대료를 정할 수 있게 된 셈이다. 그러다보니 주변 시세보다 비싼 뉴스테이들이 등장하고 있다. 서민들은커녕 중산층에게도 ‘그림의 떡’이 될 수 있다.

이와 관련해 경실련 관계자는 CNB와 통화에서 “월평균 소득이 서울 600만원 이하, 수도권 500만원 이하 가구는 가용소득을 모두 임대료로 내도 부족하다”며 “국토부 주장대로 중산층 거주안정이라는 공공의 성격이 강하다면 주변 시세와 비슷하다고 자화자찬 할 것이 아니라 훨씬 낮은 가격에 공급해야 한다”고 지적했다.

(CNB=유명환 기자)

![[국힘 경선] 반탄 vs 찬탄 2:2 황금구도... '尹탄핵' 뜨거운 감자](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745370539_176x135.jpg)

![[구병두의 세상읽기] 유비무환과 하인리히 법칙](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745372441_176x135.jpg)

![[ESG경영시대(124)] “친환경부터 동반성장까지”…KB국민카드의 더불어삶](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250416/art_1744616890_176x135.jpg)

![[국힘 경선] 반탄 vs 찬탄 2:2 황금구도... '尹탄핵' 뜨거운 감자](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745370539_78x71.jpg)