내란 재판을 두고 이른바 ‘민주 시민’과 사법부 사이에 묘한 대치 형세를 이루고 있지요. 그래서 나오는 것이 ‘조희대 사법부가 내란 청산을 가로막고 있다’라는 인식입니다.

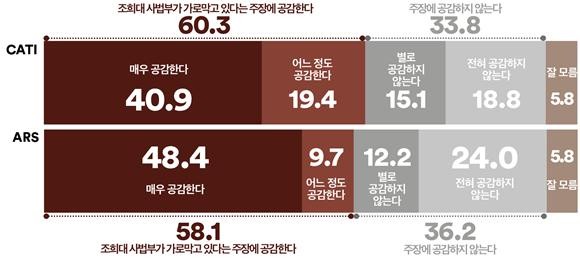

최근 이뤄진 여론조사꽃의 조사에서도 이러한 양상이 드러났지요. 정치 고관여층이 주로 참가한다는 ARS(자동 응답) 여론조사에서 ‘조희대 사법부가 내란 청산, 김건희 수사를 가로막고 있는 것으로 보느냐’는 설문에 대해 전체적으로 응답자 10명 중 6명 정도(58.1%)가 “그렇다”고 응답한 반면, 국민의힘 당 지지자들은 열 중 여덟 정도(78.0%)나 “그렇지 않다”고 응답해, 사법부와 강력한 연대 의식을 갖고 있는 것으로 나타났으니까요(여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

‘사법부 지키기’에 필사적인 야당과 지지자들

강성필 더불어민주당 부대변인도 최근 유튜브 ‘매불쇼’에서 “종편에 나가 야당 쪽 인사와 대화하다 보면 유독 사법 개혁 문제가 나오면 ‘절대로 양보할 수 없다’는 극한 반응을 보인다”고 말해, 행정권(대통령)과 입법권(국회)을 빼앗긴 상황에서 국민의힘 당 지지자들이 사법부를 마지막 보루로 여기고 있는 양상을 전해주었습니다.

그런데, 야당 지지자들이 이렇게 필사적으로 지키고자 하는 사법부의 요즘 꼴이 말이 아닙니다. 법정에서 보면 대체로 판사에게 절대적으로 복종하는 태도를 보이는 게 변호사들인데(굳이 일어나지 않아도 되는데도 일어나서 발언하면서 재판부에 경의를 표하는 변호사들이 많지요), 요즘 내란 재판에서는 내란범 변호사들이 재판장을 혼내거나, 대들고, 재판 뒤 유튜브 방송에서 "판사 XX" 등의 욕설을 섞어가며 조롱하고 있으니 참으로 기가 막힐 노릇입니다.

그 서슬 퍼렇던 고 박정희 대통령도 절대적 권력을 누리면서도 판사들에 대해서는 극단적 조치를 취하지 않도록 조심했다는 기록이 많이 남아 있는 것을 보면, ‘유사 왕정(=박정희 독재)’ 시대에도 권위를 잃지 않던 사법부가, 21세기 K-민주주의 대한민국에서 이처럼 모욕을 당하면서도 제대로 대응하지 못하고 있는 모습은 정말로 처량합니다.

이런 가운데, 7박10일이라는 고된 해외 순방 일정을 마치고 돌아온 이재명 대통령이 26일 귀국하자마자 내놓은 첫 지시가 “법관 모독에 대한 엄정한 수사”였습니다.

사법부가 스스로 지키지 못하는 권위를 대통령이 지켜주려 나선 모양새입니다.

스스로 못 지키면 바로 몰락하는 게 임명직인데

추락한 사법부의 위상을 보면서 ‘임명직의 권위’라는 게 얼마나 취약한지를 다시 느끼게 됩니다. 선출직은 지역구(국회의원) 또는 국민(대통령)의 지지라는 막강한 ‘빽’을 갖고 있지요. 그래서 개인적으로 ‘하자’를 갖고 있는 정치인은 청문회를 통과해야 하는 고위 임명직보다는 직접 선거에 뛰어들어 유권자들의 선택을 받도록 추천됩니다. 청문회는 통과 못할지언정 유권자의 선택만 받으면 떳떳이 자기 뜻을 펼칠 수 있기 때문입니다.

또한 임명직은 인사 조치 하나로 좌천될 수 있기에 ‘대내적(對內的)’ 위상이 극도로 취약합니다.

사정이 이렇기에 유일한 자격 조건이 ‘사법 시험 합격과 그 뒤의 사법부 안에서의 승진’뿐인 사법부와 소속 판사들은 스스로의 권위를 지키는 데 더욱 유의해야 하는데, 최근 모습을 보면 전혀 그렇지 못한 듯합니다.

이런 마당에 최근 민주당이 사법행정 개혁 초안을 발표했습니다. 핵심 내용은 법원행정처를 없애고 이를 대체할 ‘사법행정위원회’를 신설해 법관에 대한 인사-징계 등을 관할하도록 하자는 안입니다. 대법원장과 법원행정처가 독차지하고 있는 법원의 인사-행정권을 박탈하고 13인으로 구성될 사법행정위원회의 위원 절반 가량을 비(非)법관으로 채워 사법부의 인사-행정을 민주화-객관화 하자는 안이지요.

그런데 바로 반발이 나오는 게 “위헌적”이라는 지적입니다. 헌법 101조 1항은 ‘사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다’고 규정했고, 104조는 ‘대법원장은 법관을 임명한다’고 규정했으므로, 법관 인사권을 사법행정위원회로 이양하면 대법원장의 헌법적 권한이 약화되므로 위헌이라는 반론이지요.

jtbc의 보도에 따르면 사법 교과서에도 대개 이들 헌법 조항을 ‘사법부의 인사 권한은 사법부에 있다’고 해석하는 게 대세이고, ‘사법부의 독립은 판결에 대해서뿐이지 사법부에 대한 행정-인사권 독립을 헌법이 명시한 것은 아니다’라는 반론도 소수지만 존재한다고 합니다.

독일과 프랑스의 법관 인사 방식을 보라

그러나 필자 개인의 의견으로는 헌법 104조가 ‘대법원장은 법관을 임명한다’고 규정했다고 해서, 법관 인사에 대해 민주적 통제를 가하는 것이 100% 불가하다는 주장에 대해서는, ‘독일과 프랑스의 사례’를 들어 반론을 제기하고픈 마음도 듭니다.

독일은 1949년 기본법(한국의 헌법에 해당) 제정 시 히틀러 나치 시대의 사법부 남용에 대한 반성에 따라 법무부-의회가 법관 인사를 ‘감독’하는 시스템을 마련했어요.

나치 시대의 법 남용, 즉 칼 슈미트 같은 최고 수준의 법 철학자가 “법 체제, 즉 법의 문구에만 맞으면 히틀러 총통이 무슨 일을 하든 상관없다”는 이른바 법 실증주의 이론을 전개함으로써 독일이 그야말로 ‘영구 패망’의 문턱까지 갔던 경험을 반성해 ‘법관 행정을 법원에만 맡기지 않는’ 헌법 시스템을 만들어 놓은 것이지요.

프랑스의 경우는 법관 인사에 대한 행정부의 관여가 더 심해요. 법관을 ‘공무원’으로 보고, 법무부(법무장관)가 인사-승진-징계를 전면 주도하는 모델이기 때문입니다. 그래서 프랑스에선 정권이 교체되면 법관 인사도 대폭 이뤄진답니다. 물론 최근에는 이러한 ‘법관 인사에 대한 행정부의 고관여’에 대한 문제가 제기되면서 독일 식 위원회 방식으로의 개혁안도 제출된 상태라고 합니다.

독일은 나치의 경험 탓에, 그리고 프랑스는 ‘인민의 일반의지가 곧 법’이라는 프랑스혁명의 경험 탓에 이처럼 법관 인사를 법관 스스로에게만 맡기지 않는 시스템을 갖게 된 것이지요. 즉, 법관 인사를 어떻게 하느냐는 그 나라의 역사적 경험에 따라 달라질 수 있다는 것입니다.

따라서, 민주당의 사법행정 개혁안을 무조건 ‘위헌’으로 몰아붙이는 반응에 대해서는 이처럼 “역사적 경험에 따라 달라지는 게 헌법인데 무슨 소리?‘라고 반론을 내놓을 수 있을 것 같습니다.

한국보다 훨씬 높은 독일의 법원 신뢰도

법관의 행정-인사에 독립 위원회가 개입하면 사법권이 붕괴하리라는 게 이른바 ‘사법 개혁안에 대한 위헌론’의 핵심인데, 독일의 경우를 보면 절대 그렇지 않아요. 법관 인사를 법무부-의회가 감독함으로써 사법부의 ‘공정 판결’에 대한 독일 국민의 만족도는 한국보다 훨씬 높거든요.

WJP(World Justice Project, 세계 정의 프로젝트)의 사법 독립성 지수(Rule of Law Index) 2024년 판에서 독일은 독일은 5위, 한국은 18위를 기록했어요. 2023년 조사치가 이러했으니, 12.3 내란 뒤 이상한 모양새를 보이는 한국 사법부의 독립성 지수는 아마도 이보다 훨씬 낮아졌을 가능성이 높다고 필자는 추정해 봅니다.

행정부와 입법부는 선거를 통해 민주적 통제를 받습니다. 민주적 통제를 받지 않으면 부패하게 마련입니다. 임명직이지만 그간 절대 권력을 행사해 왔던 기재부, 검찰 등이 ‘모피아’, ‘검찰 독재’ 등으로 불리면서 부패 양상을 보인 데서 그러한 결과를 알 수 있지요.

사법부도 마찬가지입니다. 영미법 계열이든, 대륙법 계열이든 선진국들은 사법부에 대한 민주적 통제 시스템을 가지고 있어요. 영-미의 배심원 제도, 독일 등 유럽 대륙 국가들의 참심원 제도가 그러한 ‘비(非)법관의 재판 관여’, 즉 민주적 통제 제도들입니다.

그런데 우리나라는 그러한 민주적 통제가 사법부에는 거의 제로 상태입니다. “알아서들 잘 하시겠지” 하며 놔둔 결과가 현재의 참담한 사법부 모양새입니다. 오죽 심각하면 법원 공무원의 78%가 “조희대 대법원장은 사퇴해야 한다”고 동의(전국공무원노조 법원본부의 최근 설문조사 결과)했겠습니까.

지난 대선에서 이재명 민주당 대선 후보에 대해 극도의 적대감을 보인 것이나 마찬가지인 대법원과 그 휘하 법원의 위상 추락에 대해 이재명 대통령이 이제 “법관에 대한 모독은 사법 질서와 헌정에 대한 부정 행위”라며 사법부 수호에 나섰으니 참으로 아이러니가 아닐 수 없습니다.

‘제 머리는 스스로 깎지 못한다’는 영원한 진리가, 과연 한국의 사법부에 대해서만은 예외가 되어야 하는지를 모두 잘 생각해봐야 하겠습니다.