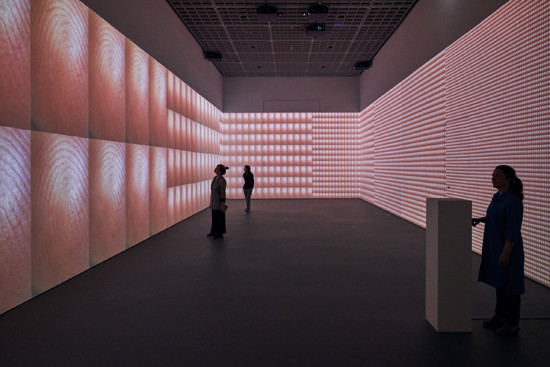

▲8월26일까지 아모레퍼시픽 미술관에서 열리는 ‘디시전 포레스트’전 중 관객 1만명의 지문을 영상으로 만든 'Pulse Index' 전시장. (사진=아모레퍼시픽 미술관)

별안간 지난 겨울을 떠올린 이유가 있다. 최근 이곳 지하 1층과 지하에 아모레퍼시픽 미술관이 문을 열고 첫 전시를 시작했기 때문이다. 여느 미술관과 마찬가지로 개관전을 장식할 작가에 관심이 쏠렸다. 베일을 벗은 주인공은 미디어 아트 작가 라파엘 로자노헤머. 잠깐 소개하자면, 작가는 대학에서 물리화학을 전공했고 나사(미항공우주국)와 협업도 했다. 과학자와 예술가 사이의 묘한 접점이 그의 작품에 녹아있다. 둘 사이의 그럴듯한 호흡이 경탄을 자아낸다, 정도로 요약할 수 있겠다.

아모레퍼시픽 미술관이 로자노헤머를 개관전 작가로 내세운 것은 탁월한 선택이다. 지난해 11월 이주 당시 신사옥을 ‘미(美)의 전당’으로 만들고 시민과 함께 하겠다고 공언했는데, 로자노헤머의 작품은 관객과 함께 하면서 완성되기 때문에 딱 맞아 떨어진다. 작품에 관한 재밌는 뒷이야기가 하나 있다. 광장에 카메라를 설치한 로자노헤머는 사람들에게 말했다. “저기 CCTV가 지켜보고 있으니 꺼주시오.” 그는 자신도 모르게 감시하는 눈인 ‘빅 브라더(big brother)’를 사람들에게 발각시키고, 멈추려 접근하는 모습을 포착한 작품을 이번 전시에서 선보인다.

지금, 새로운 기업 미술관의 등장이 유독 반가운 이유가 있다. 삼성미술관 리움이 지난해 홍라희 관장 사퇴 이후 ‘개점휴업’ 상태에 머물러 있기 때문이다. 고미술과 현대미술을 두루 품은 상설전시는 운영 중이지만 기획전시는 열리지 않고 있다. 하지만 지난 1월 서울 잠실 롯데월드타워에 1320㎡ 규모의 롯데뮤지엄이 개관하고 뒤이어 아모레퍼시픽 미술관이 문을 열면서 신규 전시에 대한 갈증이 해소되고 있다.

기업 미술관이 내세우는 몇몇 특성 중 하나는 공공성이다. 대중 속으로 예술을 끌어드리면서 동시에 기업의 친밀감을 높이려는 시도다. 리움은 설립 당시 ‘미술을 이해하고 사랑하는 사람들에게 항상 열려 있는 공간’을 표방했고, 이후 등장한 많은 기업 미술관이 콘셉트를 ‘가까운 미술관’으로 잡았다. 롯데뮤지엄이 개관 전시로 일상과 가까운 오브제(형광등)를 쓰는 미국 작가 댄 플래빈을, 아모레퍼시픽이 관계를 파고드는 작가 라파엘 로자노헤머를 선택한 것도 비슷한 맥락이다.

부지깽이를 심어도 싹이 난다는 시절이 지나자 신록이 드리워졌다. 길섶에 빼꼼 자란 싹도 어엿한 풀이 됐다. 이제 막 움튼 기업 미술관들이 시민과 조화를 이루는 예술 공간으로 돋아나길 바라본다.

(CNB=선명규 기자)

![[잇(IT)야기] 삼성전자가 국가대표 ‘수면 개선’에 나선 까닭](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770083875_176x135.jpg)

![[게임 인사이드] 신작에 희비 갈린 게임업계…올해도 키는 ‘뉴페이스’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260207/art_1770884888_176x135.jpg)