3월 13일, 이세돌이 알파고와의 4번째 대국에서 180수만에 불계승를 거둔 날로부터 벌써 한달이 지났다. 이후 4대 1로 알파고의 승리로 마무리되면서 인간과의 대결에서 승리를 거둔 인공지능(이하 AI)에 대한 무력감은 이내 인간의 자리가 AI로 대체될 것이란 두려움으로 확산됐다.

이런 우려와 불안을 예측한 듯 미래의 일자리가 AI로 어떻게 대체될지에 관해 이후 연일 보도된 바 있다. 한국고용정보원이 24일 발표한 AI와 로봇기술을 활용한 자동화에 따른 ‘직무 대체 확률’에 따르면 자동화 직무 대체 확률이 가장 낮은 직업 1위부터 10위까지 모두 예술계통으로 나타났다. 특히 1위 화가와 조각가를 시작으로 사진작가(2위), 글을 쓰는 작가(3위), 지휘자와 작곡가 및 작곡가(4위) 순으로 AI에 대체되지 않을 직업이라 나열됐다. 헌데 이 직업들은 과연 AI로 대체되지 않고 철옹성처럼 남을수 있을것인가?

예술도 AI로 대체되는 세상?

일본에서는 AI가 쓴 소설이 신문사 주최 SF소설 공모전의 1차 심사를 통과한 바 있다. 작곡의 경우는 또 어떤가. 미국 예일대에서 개발한 ‘쿨리타(Kulitta)’는 AI에 의해 자동화된 작곡 프로그램으로 인간은 이미 인간이 작곡한 음악과 쿨리타가 작곡한 음악을 구분할 수 없다고 한다.

그렇다면 AI에 직무 대체 확률이 가장 낮은 미술 계통의 AI연구는 어떻게 진행 중일까? 지난 3월 샌프란시스코에서 열린 구글 인공지능의 자선 아트쇼 ‘딥 드림:신경망의 예술(Deep Dream:the art of the neural networks)’에서 인공지능으로 재해석한 이미지 29점을 판매해 97,600달러, 우리돈 1억 1500만원의 자금를 모금한 것으로 알려졌다. 딥 드림이 정확히 무슨 작업을 해내는지는 아래의 그림을 보면 알 수 있다.

▲구글의 딥 드림과 딥 스타일로 도출한 고흐의 별이 빛나는 밤. (사진 = 딥 드림 페이스북)

사진을 딥 드림에 입력하면 AI가 이미지를 재해석해 곳곳에 나선형 패턴 혹은 다양한 동물의 머리 모양 등을 합성해 결과값을 내놓는다. 언뜻 보면 무작위로 이미지 위에 해괴한 패턴으로 대입해 변형한 것처럼 보인다. 하지만 딥 드림은 단순히 AI가 인간의 시각 창작작업을 대체할 수 있음을 실험이 아니다. AI가 사람의 추상연상 작동 방식에 따라 시각분류화를 학습한 결과를 보여준 연구 결과다. 예를 들어 구름에서 새의 머리처럼 보일 수 있는 부분을 포착해 보다 새의 머리처럼 변형을 주는 등 인간의 추상화 방식을 흉내냈다는 말이다. 이후 구글은 딥 스타일(Deep Style)이란 AI로 고흐 또는 피카소 등 특징할 수 있는 화가들의 작풍으로 이미지를 변환하는 서비스도 내놨다.

렘브란트의 화풍을 모방해 그대로 작품을 제작하는 AI도 개발됐다. 지난 6일 BBC에서 보도한 바에 따르면 AI가 렘브란트의 화풍을 그대로 재현해 3D 프린팅으로 그림을 만들어냈다고 한다. 이를 위해 딥러닝 기술을 이용해 AI에 렘브란트의 작품을 디지털 스캐닝해 입력하고 렘브란트의 특성을 분석시켰다. 그리고 딥러닝을 마친 AI에게 모자를 쓰고 하얀 깃 장식과 검은색 옷을 입은 30~40대 백인 남성을 렘브란트 화풍으로 그리라고 명령하자 위의 초상화를 추출했다. 마이크로소프트사와 ING, 델프트 기술대와 네덜란드의 두 박물관이 공동으로 2년간 진행한 프로젝트 ‘넥스트 렘브란트(The Next Rembrandt)’의 결과물이다.

▲아론이 스스로 창작한 작품. '애프터 더 스톰(After the storm)'. (사진 = 헤롤드 코헨의 홈페이지)

화가 겸 예일대 교수인 헤럴드 코헨은 스스로 그림을 그릴 수 있는 AI 알고리즘 '아론(Aaron)'을 개발했다. 버튼을 누르면 순식간에 드로잉을 하거나 색을 칠하면서 추상화의 작법을 재현한다. 1986년 코언의 기증으로 영국 테이트 미술관에 소장되기도 하며 AI가 창작한 결과물이 예술이 될 수 있느냐에 대한 논의에 불씨를 당겼다.

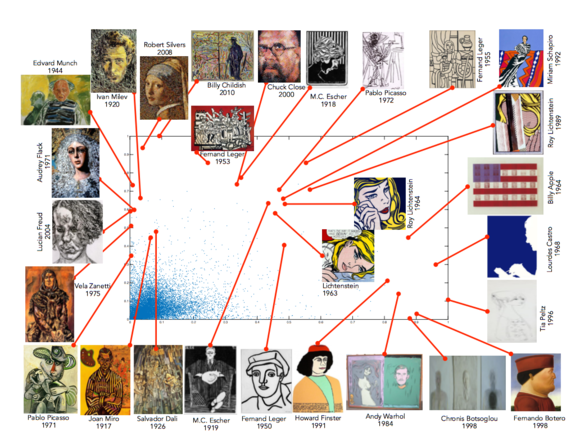

▲위키아트 데이터베이스를 토대로 1420~2011 사이의 평면 초상의 창조성에 따라 배열. (사진 = 엘가말.A 와 살레.B의 논문)

그런가하면 AI의 시각 알고리즘을 이용해 작품의 창조적 가치를 평가한 논문도 발표된바 있다. 작년 6월에 발표된 루트거스 대학 엘가말.A와 Saleh.B 교수의 논문 ‘예술 네트워크 내의 창조성 정량화하기(Quantifying Creativity in Art Netwroks)’는 작품의 창조성 평가를 독창성과 영향력으로 정의하고 이를 수치화했다. 알고리즘 연산을 통해 가장 창조적인 작품부터 이로 인해 파생된 작품들까지 분포도로 창조성으로 바라본 미술의 계보를 만든 첫 시도였다. 작품의 창조성을 AI가 평가하고 이를 바탕으로 평론의 영역으로도 확장될 수 있는 가능성을 보였다.

위의 연구 사례와 추이를 보면 '예술이 인간을 가장 인간답게 만든다'는 태제가 곧 옛말이 될거라고 짐작하는 사람도 있을지 모른다. 하지만, 과연 그럴까?

인공지능 시대의 미술

적어도 최근 보도된 AI의 미술 관련 연구들은 대개 미술적 시도보다 사람의 시각적 인지능력에 관한 연구에 가깝다. 이들은 사람이 어떤 것에서 비슷한 형태를 연상하는지, 추상화가 일어나는 과정을 하나씩 실험하거나 어떤 작가의 특징있는 완결된 화풍을 알고리즘을 통해 재현하는데 주력하고 있다. 어찌보면 이미 미술계가 졸업한 재현의 영역을 데이터를 통해 탐구하고 있는 과정이라고 할 수 있다. 다시 말해 인간의 시각적 인지 능력을 보완하거나 대체할 수 있는 기술은 될지 몰라도, 정작 미술의 영역에서는 아주 기초적인 수준을 벗어나지 못한 단계에 있다. 현재까지는 말이다. 그렇다면 어떤 태도의 미술이 AI의 위협에서 자유로울 수 있는지 최근 본 전시를 통해 생각해봤다.

▲신승백 김용훈 작가의 '플라워(Flower)' (사진 = 아트센터 나비)

현재 아트센터 나비에서 전시 중인 신승백 김용훈 작가는 AI의 눈에 해당하는 컴퓨터 시각과 인간에 대해 탐구한다. 작가는 '플라워(Flower)'시리즈를 통해 AI가 왜곡된 꽃의 이미지를 어디까지 인식할 수 있는지를 실험했다. 이는 위의 AI 시각 연구와는 출발선과 방향이 다르다. 작가들은 전작에서 인공지능 시각과 인간 시각 간의 경계를 구분했다면, 이번엔 인간지능과 인공지능 간의 회색지대(중첩점)를 이야기한다. 날로 발전하는 인공지능 시각의 현재를 실험하고 이를 토대로 "인공지능화된 삶을 위한 예술"에 대한 가능성을 점치는 시도가 아닐까.

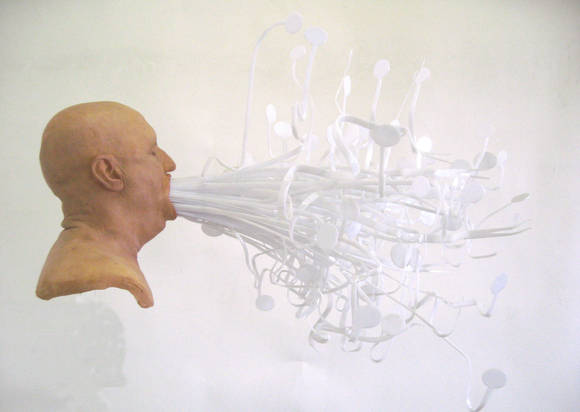

▲질 바비에의 '다변증'. (사진 = 국립현대미술관)

혹은 전통적 의미에서 작가만의 내면 세계를 창조하는 일에 이전보다 몰두하게 될지도 모른다. 국립현대미술관 서울관에서 열린 질 바비에 전시는 작가의 지난 30여 년의 작품 세계를 조망한다. 작가만의 방법론으로 탄생한 독특한 생태계인 '에코 시스템(Echo System)'을 일관되게 보여주는 이 전시는 작가 개인의 내밀한 유기적 세계를 그대로 드러낸다. 현재로선 인공지능의 알고리즘이 개별적 자아를 구축해 각기 다른 세계관을 창조할 것이라 예상하기 힘들다. 게다가 인공지능이 현재 학습중인 과거의 화풍과 예술론은 어느 순간 연산되고 응용될 것은 이미 위의 연구를 통해 예상할 수 있다. 그렇다면 레퍼런스를 통한 점층적 발전은 인공지능에 의해서도 이뤄질 수 있으리라 미뤄 짐작케 한다.

예술을 '인간의 전유물'이라고 특화시켜버리는 예술적 의미에 대해서도 생각해 볼 문제다. '무엇을 예술적이라고 느낀다'는 믿음 자체에 의문이 들기 시작했기 때문이다. 자연스러운지 인위적인지 혹은 기술적인지 창조적인지 등을 고려하는 전통적인 순수 예술에 관한 정의에 대해 다시 한번 고민할 때가 온 건 아닐까?

![]() 바나나 껍질 (2016/04/16 07:47:44)

바나나 껍질 (2016/04/16 07:47:44)

0

0

1

1

![[연중기획-기업과나눔(151)] 음성도서 만들고 숲 조성···사회공헌 폭 넓히는 롯데홈쇼핑](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250418/art_1745982333_176x135.jpg)

![[단독] 자택에서 클릭만으로 ‘야근 수당’ 챙겨…영덕군, GVPN 악용한 근무태만 드러나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250518/art_1746058147_176x135.jpg)